紋切り型 中陰変り抱き茗荷。

比叡山延暦寺に祀られている摩陀羅神は、釈迦のひとことで悟りを開き、その墓にはミョウガが生えたといいます。この故事から茗荷は悟りのシンボルとなりました。

~紋切り型 解説より

紋切り型 中陰変り抱き茗荷。

比叡山延暦寺に祀られている摩陀羅神は、釈迦のひとことで悟りを開き、その墓にはミョウガが生えたといいます。この故事から茗荷は悟りのシンボルとなりました。

~紋切り型 解説より

「神仏の加護がある」という意味の「冥加がいい」という言葉にも通じるので縁起がいいそうです。

こちらのミョウガさんが、現在我が家の玄関で「コノモンドコロガメニハイラヌカ!!」とカブいています。

悟りが開けるといいですなぁ。

e-corというのは造語で、その意味はウンウンチクチクこちら→(Click!)に説明しているのですが、ロゴの紋(このBLOGの一番下にあります)についても、よく聞かれますので、ちらりと書きますと・・・

これは「持ち合い麻の葉」という紋なのですが、教室の目指すところを表しています。

それぞれの葉が隣りの紋にとってかけがえのないもの。

一つ一つが主役であり脇役であり、共に繋がり拡がって行くところが美しいバランスで描かれ、ちょっと感動モノなのです。

(紋を前にうるうるしている人もあまり見かけませんが。)

麻というのは伸びるのが早いことから、昔は新生児が生まれると、お祝いに寝巻きの柄に使ったりしたそうです。

e-corは生徒さんのフランス語の上達を願うと共に、生徒さん自身がそれぞれの生活を通じて様々な人と繋がり拡がって行けますように

そんな祈りが込められているのですよ、実は!

(あと、私の名前に掛けてあったりもします。)

それはさておき。

本日2008年初めての教室は、定冠詞について。

名詞の性(genre)というのは、日本人のフランス語学習者にとって「なんてめんどくさいんだ!」と思える特色なのですが、その歴史をたどると遥かサンスクリット語まで遡ることになる、年季の入ったものなのです。もう、しゃーない、とあきらめて単語とセットで覚えるしかありません。

でも、今日の授業のような楽しみ方で覚えると、あまり苦痛なく記憶できるのではないかなと思います。

こつは、まず自分なりの感覚で、「これは女子?」「それとも男子?」(Yさんの表現を借りました。笑。)

と、予測を立ててみます。皆さんは大人ですから、すでに日本語ではその言葉の概念を知っているはずです。その言葉に対して持つイメージが果たして「男」っぽいのか、「女」っぽいのか?をインスピレーションだけで考えてみるのです。

「lettre(手紙)」は、男っぽい?それとも女っぽい?

手紙で想いを伝えるのは、やっぱり女々しい感じがする?

でも音の響きはわりとカクカクしていて、案外男かも?

そして、実際辞書で調べた時、自分の感覚がフランス語とマッチしていればそのままスムーズに覚えられるし、もし違っていたら、「えー!これ男だと思ったけど、女なの?」という衝撃で、記憶に残りやすいのです。

言葉も人間が創ったものですから、人間の持つ感覚が組み込まれています。

機械的に覚えるより、たとえ遠回りなように思えても、自分の感覚と向き合わせてみることでインプットができるような気がします。

本日のカーラさんの歌はこちら(コピペしてください↓)

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/bruni5c.htm

ただし、サイト上では今日皆さんに渡した問題とは別の穴埋めになっています。あしからず。

歌を聞いてもわかるように、実際の会話では、le la les はほとんど聞こえるか聞こえないかぐらいで発音されますので、口語ではあまり神経質になることもありません。ただ、書くときにはかなり気を使います。テストなんかではかなり痛いミスにもなるのです。

フランス人は、たかだか冠詞を間違えたくらいでなんだってあんなに大騒ぎするのだろう、と思っていましたが、フランス語を長年やるようになってくると、名詞の性に一致しない冠詞をつけていたり、主語の代名詞に合わない動詞の活用を見聞きしたりすると、かなり衝撃的です。取り乱してしまいます。自分でもなんなんだかわからないまま、すごく消耗してしまいます。

たまに、自分自身でやってしまって、自らダメージを受けるという馬鹿らしいこともあります。

そんなわけで、一通り楽しみましたら、どうか正しい冠詞を覚えて下さいますよう。

いたずらにヒットポイントを減らさないよう、わたしも気をつけよう。

Pas mal

こいつぁ春から 縁起がい い か ィ なァ

ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ~ん(拍子木)

こいつぁ春から 縁起がい い か ィ なァ

ちょ ちょ ちょ ちょ ちょ~ん(拍子木)

「吉」とか「大吉」とかのお題目はさておき、おみくじで楽しみなのは「神の教え」。

「願いあるなら親御に頼め、(ここに、父母ぎょっとする)国の御親の神さまに(ここで、父母ほっと胸をなでおろす)」

今年の教えは、「神様と名のつく物にもいろいろある。溺れた時、藁をつかんだのでは役立たぬ」とな・・・

あやしい宗教に入れこんだりするのだろうか。

イチローを追いかけたドキュメンタリーを見た。

「自分」てのはああやって磨き上げていくんだなぁ。

超現実主義っぽいイメージのイチローがゲンを担ぐと言っているのを聞いて、

ラファエル・ナダルのベンチでの「儀式」を思い出した。

見えないリズムを作っていく。

たぶん、自分の中の底の方の、原始的な力にピントを合わせているんだと思う。

伊勢丹でやっているピカソ展を見に行って、確信した。

目で見てるだけではいかんのだ。うん。

さて、明日の新年第1回目のe-corフランス語コミュニケーション教室では、

ちょっぴり予定を変更しまして、耳を使います。

サルコジさんの現彼女の歌声です。お楽しみに・・・。

白山神社に鳩も初詣。

------------------------------------

pas mal 「悪くないね」

pasはneと共に現れる否定の副詞。malは「悪い」という意味の形容詞。

単に「悪い」を否定するだけでなく、むしろ「いいね~!」とポジティブに捉えられる。

白山神社に鳩も初詣。

------------------------------------

pas mal 「悪くないね」

pasはneと共に現れる否定の副詞。malは「悪い」という意味の形容詞。

単に「悪い」を否定するだけでなく、むしろ「いいね~!」とポジティブに捉えられる。

おねんが的小話。

ALEXANDER AND WIND-UP MOUSE 1969 Leo Lionni

"Je vous apporte mes voeux.

- Merci, je tâcherai d'en faire quelque chose."

Jules Renard

「ご多幸がありますよう!私の心からの気持ちをお受け取りください。」

「ほんじゃ、ありがたく頂いて・・・なんかの足しにしておきますわ。」

ジュール・ルナール

ALEXANDER AND WIND-UP MOUSE 1969 Leo Lionni

"Je vous apporte mes voeux.

- Merci, je tâcherai d'en faire quelque chose."

Jules Renard

「ご多幸がありますよう!私の心からの気持ちをお受け取りください。」

「ほんじゃ、ありがたく頂いて・・・なんかの足しにしておきますわ。」

ジュール・ルナール

・・・2008年はフランスオヤジの小話で幕開けでございます。 この意訳を考え付くのに2日半かかってしまいました。 (それだけに費やしたわけではありませんが) 野暮な解説をしますと、apporter (ses) voeux は直訳で「祝意を運ぶ」という意味で、「新春のお喜びを申し上げます」的に使われます。 tâcherは「努める」という意味の動詞で、+deの後ろに動詞の原形を持ってくることで「~するようにします」という前向きな努力の気持ちを表します。小話中では未来形で使われています。 en faire の en は既出のものを指す代名詞で、「それで」とか「それを」という意味になります。ここでは「mes voeux」を指しています。 例えば隣りの奥さんが、「これ、お土産のプロヴァンス産のブーケガルニなんですけど・・・よろしければお料理にどうぞ、ただ、匂いが飛びやすいので早めにお使いくださいね」 なんていう時に、「あ、じゃあ煮込み料理なんかの時に使うようにしますねー!」 という使い方をするのですが、「慶びと祈りの気持ちを持って来ました」という人へ、「肉じゃがにいれるようにしますわ」的な言い方で返事をする、という話でした。頭をちょっと使わないとわからず、鼻でフンと笑う感じが非常に憎憎しげな、まさにフランスな小話です。 ちなみに、これに対する返事で、H神父様(ご無沙汰しております)が教えてくれたのは、 Chez le boucher La cliente: "Madame, je voudrais une tête de porc." La bouchère: "Un instant, je vais appeler mon mari." 肉屋にて。 客 「すいません、豚の頭をお願いしたいんですが」 おかみ 「はいよ、ちょっと待ってね、家の亭主呼ぶから」 もうがまんならん程ムカつく、とかイヤラシイやつ!!という時、「ブタ!」とののしったりするのですが、うーん・・・イスラムの人には披露できない小話です。 さて。こんな小話合戦を披露したあとでどうよ、という感もありますが、 今年のキーワードは、 Passion! パッション(情熱)です。 キャラ的には熱いのはあんまり好きじゃないんですが、なぜか、今年は熱くなりそうな気がしています。 まー、「藪からスティック」系の熱さを放出しないように気をつけたいと思いますが、冒頭からオヤジの小話では、先が思いやられる気もじわじわとして参ります。 なにはともあれ、みなさま、今年もどうぞよろしくお願いいたします!!

inattendu

だんご2きょうだい。

「にいちゃんのせなか、あったけぇー」

だんご2きょうだい。

「にいちゃんのせなか、あったけぇー」

我が家の猫三兄弟の記事を用意していたのですが・・・ 今日、フランス語の元祖師匠に会いに上大川前の方まで行ったところ、赤信号で停車していたらいきなり「ががががが!」というすごい音。 な、な、なにをやっちまったんだ?!と、見ると、助手席側のミラーがあらぬ方向に複雑骨折状態で・・・ すぐ横の駐車場から出てきたMVPがバックで突っ込んで来るという有り得ない暴挙に、クラヴィアは文字通りécrasée(エクラゼ、つぶす、踏み潰す、粉々にする・・・書いているだけで痛い動詞écraserの受動態「すりつぶされた」。ちなみに、車voitureは女性名詞なので、受動態も女性形のeがおしりに付きます) 右のミラーが不具合を起こして言うことをきかなくなったので、先週代えてもらったばっかりなのに、今度は左か!! 周りは特に障害もなくて、いったいどこをどう見て運転したら赤信号で停止している善良な車に突っ込めるのだろう・・・しどい(涙)。 こういうのを、魔が差したと表現するのでしょうか。 それにしても、お互いどこも怪我はなかったから良かったです。 元祖師匠とわたしは共に「自称晴れ女」なのですが、二人が会うと必ず大嵐になる謎の関係で、(5年前、わたしが渡仏する前の壮行会ではあられが降ったりした)今日も恐れていたのですが、大雪が降ってこなかったので油断していたらでっかい車が降ってきたという、すごいオチ!! 警察を呼んだのですが、わたしに尋問をした警察官がそこはかとなく「さかなクン」に似ていて、笑いを堪えるのに苦労しました。 それにしても、年の瀬になるとなんでこう事故やら盗難やらが増えるんだろう・・・。 ユーカーズマーケットH君、新春早々またお世話になります。 やっぱお祓いしてもらうかな。ねぇ。 ※inattendu (イナタンデュ、ad. 思いがけない)

Pour "tourner la page"

Passez un joyeux moment de Noël !

クリスマス、喜びあふれる時間を過ごされますように。

Passez un joyeux moment de Noël !

クリスマス、喜びあふれる時間を過ごされますように。

昨日はパティスリーな一日でございました。

クリスト首都ー連、おっと、シュトーレン(Christstollen)。いわずと知れたクリスマスに食べるドイツの菓子パン。

最近調子のいい自家製レーズン酵母でなかなか上手にできました。

本家本元は真ん中にマジパンが入るのですが、こちらは栗が入っています。

それから、アルザス地方に伝わるお菓子ベラベッカ(berawecka)。

名前は妖怪人間みたいですが、華やかで、さくさくスコーンのような食感です。

ドライフルーツがたくさん入っているのですが、本当はその名(ポワールのパンという意味らしいです)の示すとおりポワール・セシェ(ドライポワール)やポム・セシェ(同じくりんご)が入り、そば粉とライ麦粉で作るどす黒い(!)お菓子。ま、日本にいることだしあるもので作りましょ、ということで乾燥イチジク、レーズン2種、オレンジピール、アーモンドスライス、胡桃を赤ワインで浸したものが入りました。

生徒さんや、味噌汁の冷めない距離にある(笑)美容室には生チョコをプレゼントしました。フランスではチョコレートといえば、バレンタインではなくクリスマス(感謝祭でも卵型とかウサギ型のチョコレートが並びます)。わたしの場合、ノエルに限らず春夏秋冬「はい、おみやげ」とチョコの箱をどーんといただけると、もう大喜びです。

名前は妖怪人間みたいですが、華やかで、さくさくスコーンのような食感です。

ドライフルーツがたくさん入っているのですが、本当はその名(ポワールのパンという意味らしいです)の示すとおりポワール・セシェ(ドライポワール)やポム・セシェ(同じくりんご)が入り、そば粉とライ麦粉で作るどす黒い(!)お菓子。ま、日本にいることだしあるもので作りましょ、ということで乾燥イチジク、レーズン2種、オレンジピール、アーモンドスライス、胡桃を赤ワインで浸したものが入りました。

生徒さんや、味噌汁の冷めない距離にある(笑)美容室には生チョコをプレゼントしました。フランスではチョコレートといえば、バレンタインではなくクリスマス(感謝祭でも卵型とかウサギ型のチョコレートが並びます)。わたしの場合、ノエルに限らず春夏秋冬「はい、おみやげ」とチョコの箱をどーんといただけると、もう大喜びです。

師走、「師」の片棒を担いでおりながら(師は純粋にはお坊さんのことらしいですが)、結構のんびりと5年ぶりの年の瀬を楽しんでいたところ、こんな問いにぶつかりました。

(1)今年、どんな経験をしましたか?

(2)今年、どんな出会いがありましたか?

(3)経験や出会いから、何を得ることができましたか?

(4)今年を振り返って、感謝したい人と事を挙げてください

(5)あなたにとっての今年を、「○○○の年」というように、ひと言で表わすとすると?

(6)年末までにやりたいことで、最も重要なことは何ですか?

(7)来年はどんな年にしたいですか?

野口嘉則さんというEQコーチングをされている方のメルマガからです。

わたしは、毎年、その年のキーワードというものを決めているのですが、一年を振り返ってみるとその言葉にまつわる様々な体験をさせて頂いたなという実感が沸きます。

ちなみに、今年2007年はポール・マッカートニーのアルバムから「Fine Line」というのを選んでいたのですが・・・うーん、確かに、日本に帰ってきて仕切り直し、改めて自分の人生のスタンダードを探す、「Fine Line」を探す旅だったような気がします。

今年の後半はたくさんの新しい出会いがありました。どの出会いもみんなすごくうれしいもので、宝物です。逆に、旧知の人とはからずも再開したり、連絡を貰ったり、心が温まる体験もいただきました。みんなみんな、どうもありがとう。

そして、もうひとつ、大事な大事な出会い。新しく誕生した「enseignant(教え導く者)」というわたし自身との。「先生」と呼ばれるとまだぎくしゃくしておりますが、フランス語と皆さんの間をつなぐ仲介人として精進していきたいと思っています。

2008年、キーワードはすでに決定済み。

来年は賑やかな一年になりそうな、そんな予感・・・。

もっともっと発信していけたらいいなと思っています。

Voilà, je tourne la page!

(ね、ページをめくったよ!)

------------------------------------------------------------

セツメイシヨウ!

Voilà(ヴォアラ):prep.(前置詞)、とは言え、動詞的な語。副詞的にも使われる。「ほらね!」「あれを見なよ!」「な?」などなど、聞き手の注意を促すのに最もよく使われる。フラ語的な使い方としては「Voilà, une imbécile!(ほれみろ、バカがここにひとりいるぜ!)」という意地悪なモノ。電車がホームに入ってきたり、待っていた人が現れるのを「あ!来たよ!」という意味で「Le(la) voilà!」なんて言う。là(ラ)は基本的に遠くのものを指す。近くの事柄についてはVoici(ヴォワシィ)。←口語ではあまり使わない。

tourner la page(トゥるネ ラ パージ)「ページを捲る」今までのことに区切りをつけ、再出発する、という意味で使うフラ語らしい表現。

le rouge

e-cor フランス語コミュニケーション教室 第4回

Un flanbeau...心に灯してますか?

今年最後の授業です。 今日は最後ですが、いよいよフランス語の入り口を通過して、本格的に「学習」に入っていく最初の日とも言えます。 フランス語には欠かせない、代名詞と、記念すべき第1個目の動詞の活用を覚えました。 来年までに、おまじないのように唱えて覚えてしまうのがいいかもしれません。

いつか授業中にお話しましたが、単語を覚えるというのは難しいことではなくて、イメージと抱き合わせになっている音(その言語の持つ音)を別の音の組み合わせに交換してあげるという非常に単純な作業です。 「犬」というイメージについている「いぬ」という音の組み合わせを、「シィャン(chien)」という音に変えてしまうだけ。 さらに、「シィャン」という音に「chien」というアルファベットのグループを抱き合わせなければなりません。これは、日本人が言葉を話すときに無意識に漢字を頭の中で思い浮かべるのと同じ作業です。目で見ながら、音と文字を一致させてしまうのです。

単語が覚えられないのは、カタカナで覚えようとするから。 「シィャン」と発音したときに、頭の中にカタカナで「シィャン」が出るのではなく、「CHIEN」が浮かばないとだめなのです。 音と綴りを一致させるには、目で単語を見ながら繰り返し発音をすることです。 自分の発音を耳で聞くことによって、音を記憶し、口を動かすことで口の筋肉が記憶をします。

そして、目にはすばらしいカメラ機能が備わっていますから、きちんと文字の順番を記憶してくれます。身体の機能全体が一致協力してひとつの言葉が、文字通り「刻まれる」のです。 単語を身体で覚えるということは、こういうことだと、わたしは思っています。 この身体に記憶させる方法は、フラ語に限らずどんな言語にでも使えるのではないかしら?

今日の代名詞も、ただ暗誦するだけでなくて、脳に「わたし→Je(ジュ)」という変換作業をさせるのがコツです。頭の中で「Je」と言いながら自分を想像。「Nous」と言いながら、自分とその周りにいる人・・・といった感じでイメージをしていきます。繰り返すうちに、日本語「わたし」からフランス語「Je」への翻訳作業を通過せずに、いきなり「Je」が自動的に出てくるようになったらOK。

今日覚えたsouhaiter(スゥエテ) Je souhaite...(ジュ スウェット・・・を願っています、・・・であるといいなと思っております) は、誰かの幸せや成功を祈るすてきな表現ですし、 手紙では本当によく使いますので、早めに使えるようになっておくといいと思います。 特に、年賀状のシーズンですから、今日の表現集を活用してみてくださいね。 Je vous souhaite une bonne continuation pour 2008 !!

ナチュラリブス・ブームはつづくよどこまでも

A temps perdu...(暇な時にね・・・)

と言ったら、「暇なんてあんのか?」という目で見られてしまった。

ハイ・・・ありません。

暇猫のようでいて、色々と面倒を見てくれる虎徹。

A temps perdu...(暇な時にね・・・)

と言ったら、「暇なんてあんのか?」という目で見られてしまった。

ハイ・・・ありません。

暇猫のようでいて、色々と面倒を見てくれる虎徹。

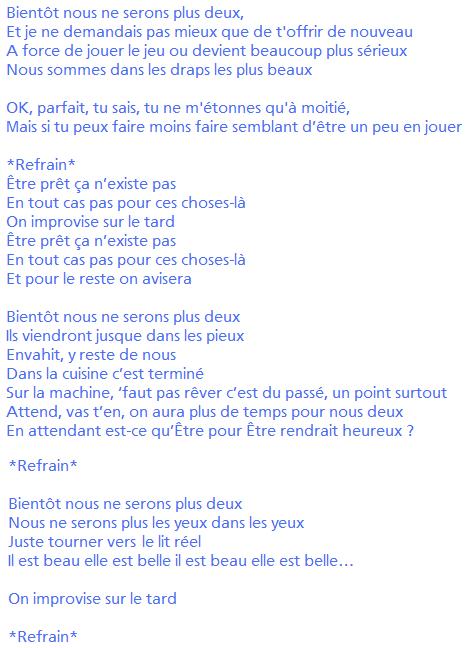

と、歌っているらしい・・・、Naturalibusの Nous Ne Serons Plus Deux(もうすぐ二人きりじゃなくなる)。

昨日の記事→(Click!) からYouTubeにアクセスして聴くことができます。

歌詞が知りたくて色々探したけれど、まだ売れ出したところのアルバムなので見つからない。仕方なく自力で歌詞をディクテ。

昨日は「さて、1日1時間半、どうしますか?」などと偉そうなことを言ってしまったので、自ら一時間半苦しみました。皆さんだけにやらせておくわけにはいかんのです。

いやー、久しぶりにやったらなんと空耳の多いこと!歌の聞き取りは難しい。こんだけ綺麗に歌ってくれているにも関わらず、少しあいまいなところが数箇所あるのであまり当てにしないで下さいませ。(CDが届いたら訂正します。たぶん。)

聞き取りやすいし、現代の若いフランス人の感覚がつかめそうなら授業で使おうとおもったのですが、ちょっと難しい・・・遅い妊娠がわかったカップルの困惑を歌っているんだと思います。

準備OKなんてありえない

特にこういうことに関しては

いまさらできちゃったなんて

準備OKなんてありえない

特にこういうことに関しては

後はもう覚悟するってことで

という内容はかなりシビアながらサビの部分のデュオがとっても美しい。

そして、Guillaume Farleyのヴォイスに結構メロメロきてます。

フラ語の歌を課題に持ってくる時、大概「オーシャンゼリゼェ~」とか

「枯葉」とか、結構うんざりするので(いや、この2曲だって名曲だと思いますよ。思いますけど、うんざりです。それにAux Champs Elyseeは結構難しいの、歌うのが。だいたいから、フランス人はそんなにこの歌を歌わない。カラオケで歌うのは必ず外人。)

もっと最近かかっているポップスを使ってもいいんじゃないかなと思っています。

e-cor土曜クラス授業に歌が登場するのは、動詞の回になります。

さて、何の曲になるやら、どうぞお楽しみに・・・。

と、歌っているらしい・・・、Naturalibusの Nous Ne Serons Plus Deux(もうすぐ二人きりじゃなくなる)。

昨日の記事→(Click!) からYouTubeにアクセスして聴くことができます。

歌詞が知りたくて色々探したけれど、まだ売れ出したところのアルバムなので見つからない。仕方なく自力で歌詞をディクテ。

昨日は「さて、1日1時間半、どうしますか?」などと偉そうなことを言ってしまったので、自ら一時間半苦しみました。皆さんだけにやらせておくわけにはいかんのです。

いやー、久しぶりにやったらなんと空耳の多いこと!歌の聞き取りは難しい。こんだけ綺麗に歌ってくれているにも関わらず、少しあいまいなところが数箇所あるのであまり当てにしないで下さいませ。(CDが届いたら訂正します。たぶん。)

聞き取りやすいし、現代の若いフランス人の感覚がつかめそうなら授業で使おうとおもったのですが、ちょっと難しい・・・遅い妊娠がわかったカップルの困惑を歌っているんだと思います。

準備OKなんてありえない

特にこういうことに関しては

いまさらできちゃったなんて

準備OKなんてありえない

特にこういうことに関しては

後はもう覚悟するってことで

という内容はかなりシビアながらサビの部分のデュオがとっても美しい。

そして、Guillaume Farleyのヴォイスに結構メロメロきてます。

フラ語の歌を課題に持ってくる時、大概「オーシャンゼリゼェ~」とか

「枯葉」とか、結構うんざりするので(いや、この2曲だって名曲だと思いますよ。思いますけど、うんざりです。それにAux Champs Elyseeは結構難しいの、歌うのが。だいたいから、フランス人はそんなにこの歌を歌わない。カラオケで歌うのは必ず外人。)

もっと最近かかっているポップスを使ってもいいんじゃないかなと思っています。

e-cor土曜クラス授業に歌が登場するのは、動詞の回になります。

さて、何の曲になるやら、どうぞお楽しみに・・・。

フランス語上達の技。

coeur soliDaire

Sincèrement votre, (こころから、あなたの)

すごいかっこいいバンドを見つけた。 Naturalibus(ナチュラリブス)

あー、ライブを見るためだけにでもバスチーユまで行きたい・・・ たまたまFrance Inter(ネットラジオ)をつけたら、この人達のインタヴューだったのですが、すっかりはまりました。こういう時、iTMSのフランス版プリカを買っておけばよかったと後悔します。今度誰かに買って送ってもらおう。 しょうがないのでまたアマゾネスFR。 (これだけ利用してるんだからたまにはギフトぐらいつけてくれてもいいのに。ぶちぶち。)

「ナチュラリブス」って、日本人の語感から言うと、なんか「素でブス」みたいな不埒なイメージがつい沸いてしまうのですが、例のごとくウンチクをたれますと、ラテン語で「裸の」という意味になります。

(正式にはin naturalibusで、"Dans l'état de nudité,裸の状態で")フラ語表現でもそのままin naturalibus(イン ナチュラリブス)と使うらしいですが、

Il m'a surprit in naturalibus. (生まれたままの姿の彼に驚いた)

という例に驚いた、ウィキショネール先生。危ない全裸男登場をアカデミックに表現するなんともせつない例です。

ま、それは置いておいて。

ここにも前からよく「類友」という話題を書いているが、わたしは自分の状態(肉体的、精神的及び魂的)がすべて自分にまつわる現象を起こしているという考えを持っている。 トータルでそういう風に考えることができればいいのだけれど、今はまだ修行中の身で、理不尽なことが起きるとつい憤慨してしまうのですが。 だから、新しい出会いなんかも、実はどっかからお互いに見えない電波を飛ばし合って、引き寄せあうんだろうなと感じる。日々、考えていることが誰かの口から出てきたり、読んでいる本の一行から現れたりすると、あ!シンクロ!とうれしくなる。

図書館で借りた「わたしの外国語学習法 」(ロンブ・カトー著、米原万里訳、ちくま学芸文庫)を読んでいたら、(またラテン語・・・ごめんなさい)

docendo discimus (ドケンド ディスキムス) 「教えながら自ら学ぶ」

という言葉にぶつかって「わあ!」と歓声をあげてしまった。

どうしたら単語を覚えられるのか?という疑問。

これは誰もが外国語を学ぶときに苦悩の中で呟くもの。わたしも、色々な先生に聞いたことがある。 書いて覚えるとか、繰り返し口にするとか、テープに取るとか、色々なアドヴァイスを頂いて、試してみるのだけれどなかなかくっきりした成果が現れているような実感が持てない。 そんな中、わたしが色々試した結果、使えると判断した非常にオーソドックスな方法を記しておきます。残念ながら魔法のような方法はありませんので、あしからず。 他にもいい方法が見つかったら更新します。

フランス語を使うべし。

とりあえず、2番めにいい方法だと思っているのは「使うこと」。 単語を覚えなければならないとき、こじ付けでもいいから無理やり自分の会話の中にその単語を使う。

友達とのメールに書く。

普段フラ語を使う環境にいないのなら、例えばこうしてblogに書く。(←これも、最初のうちは赤面な大間違いを世界中に晒すことになるので本当に恥ずかしい。わたしなんか今でもしょっちゅうやらかしますが。)

ひとりごとを言う。普段、フランス語で会話をする機会がないとしても、普段自分が日本語で行っている思考を隅々までフランス語で口に出す。また、自分の気持ちや考えをフランス語で説明してみる(例えば、自分はフランス語のどんなところが難しいと思っているのか、とか、今付き合っている彼氏・彼女や妻・夫・友達などと、どんな風にして出会ったのかとか、今週の予定とか、好きなモノについてとか。)

使うには、その単語を知っていなくてはならないから、使うことで脳は「あ、自分はこの言葉を知っているんだ」と納得することができるというからくり。

目次へ

人前で間違えるべし。

一番手っ取り早い方法は「人前で間違う」というなんともマゾヒスティックな方法でございます。

恥ずかしいと感じると脳の危機管理機能がフルで働き、一発で頭に刷り込まれ、二度と間違えない。 ただ、この技は心臓に負担がかかる(!)のでご注意を。また、人前で大間違いすることをなんとも感じない毛がぼうぼう生えている心臓の持ち主の場合、残念ながらこの手法は効かない。

目次へ

教えるべし。

教わってるというのになんと狂ったアドバイスだと思われるかもしれませんが・・・

なんの分野でも習得のリズムは個々違います。だから、スタートが同じでも、しばらくすれば個々の天性の勘や今までの文化的な蓄積、生きた年数なんかが関わって差がでてきます。

先にできている流れに途中から加わるのは気後れがしてしまいがちです。 「自分ひとりだけできないのでは、ほかの人に迷惑がかかってしまう・・・。」

リズムの早い人はイライラします。 「なんでそんなこともわかんないかな~!!やる気あんの?」

ゆっくりさんは逆切れします。 「わかってるんなら、もっと高度なところに習いに行けばいいじゃん!あんたの独壇場のためにお金払ってんじゃないんだから」

(これ、わたしが実際語学学校にいた時に感じた空気の一例です)

e-corのフィロソフィーにも書いているのですが、授業中に一番耳に残るのは、実は先生の説明ではなく、クラスメイトの発言だったりします。 そして、「使う」ことでしっかり脳みそに焼き付けるには、人に「教える」ことが手っ取り早い方法なのです。

少しずつ複雑になってきたときに、「わかる人」が、「わからない」人に仕組みを説明するということで、わかる人もわからない人も一石二鳥に宝を分かち合うことができてしまいます。 教えてみるとわかるのですが、あいまいな知識で人に教えるのはとても難しい! だから、実際教えてみて、できなかったとしたら、「わたしはこれを知っている」と勘違いしていたことに気づかせてもらえる。「できない」人は、足手まといどころか、天使のような人になってしまうのです。

人は自分ひとりでは絶対に成長できません。

自分のために、もちろんですが、人のために、仲間と知識を分かち合うために覚えようと思えば、少し苦労も軽減するような気がします。。。情けは人のためならず。

e-corでは、自然に「できる」人が「できない」人に教えることで授業が進んでいくという状況を実現していきたいなと常に思っています。

「わたしの外国語学習法」、作者は16カ国語を身につけた経験を語っているのですが、語学は少なくとも週に10~12時間学んでいなければ、使えるようにはならないそうです。わたしもそう思います。最低でも一日1時間半。

さっきお昼のFrance2のニュースでサルコジがカーラ・ブルーニと付き合ってると報道されていました。元妻といい、なんで自分より遥かにでっかい人ばっかり選ぶんでしょうね。。。

第3回 e-cor フランス語コミュニケーション教室

シネマ・フランセ、第1回はエリック・ロメール監督

Pauline à la plage

(海辺のポーリーヌ)

フランス人って・・・。

シネマ・フランセ、第1回はエリック・ロメール監督

Pauline à la plage

(海辺のポーリーヌ)

フランス人って・・・。

Cours No.3と4はシネマを使った授業。本日は生徒さん3人とこじんまりしつつ、フランス映画を見ながら「フランス人気質」というものに触れてみる授業です。

§ 15歳のポーリーヌと年上の従姉マリオンはモン・サンミッシェルに程近い海辺の小さな町、ジュールヴィルにヴァカンスの最後を過ごしにやってきます。離婚して間もないマリオン、海辺でたまたま昔のボーイフレンドだったピエールと再会。そこに、ピエールと「知り合い」と言うアンリが現れ、マリオンは自らが宣言していた通り、「一瞬で燃え上がる熱い恋」に落ちてしまいます。ピエールはマリオンが忘れられず、アンリのプレイボーイっぷりを指摘しマリオンに忠告するものの、言えば言うほど墓穴を掘るばかり。一方、ポーリーヌは浜辺でシルヴァンと出会い、ちょっといい雰囲気。ところが、アンリの浮気が引き金となり、登場人物全員を巻き込む大嵐に。マリオン、ピエール、シルヴァン、そしてポーリーヌ、それぞれの思惑がぶつかり合い、糸はどんどん縺れてしまい・・・一体、「真実」を語っているのは、誰?

「海辺のポーリーヌ」はロメール監督の2つ目のシリーズ「Comédies et proverbes(人間劇と格言)」の3番目にあたる作品で、1983年にベルリン国際映画祭で監督部門銀熊賞を受賞しています。シリーズ中の6つの作品はそれぞれにひとつの格言(proverbe,un)をテーマに取り上げて、それに沿った人間模様が繰り広げられます。

この「ポーリーヌ」には、

"Qui trop paroles, il se mesfait."

というのが掲げられているのですが、これはかの有名な荷馬車騎士〔このバカバカしい話の概要をお知りになりたい方はこちら→(Click!)〕を書いたクレティエン・ド・トロワという12世紀の作家からの引用。この古フランス語、現代フランス語に訳すと

Qui parle trop se fourvoie. となり、

「べらべらと喋るやつは道を誤る」という意味になります。

(DVDの付属解説には「言葉多きものは災いの元」となっていますが、原語では「喋りすぎて自ら墓穴を掘る」というニュアンスがあるため、厳密な意味では誤訳のような気がしますが・・・)

こちらは生徒の皆さん。「べらべらと喋る」とは程遠く、集中して話の筋を追っています。

自由奔放、つっこみどころ満載なフランス人の恋愛模様、やっぱり目が離せませんでしょうか。

こちらは生徒の皆さん。「べらべらと喋る」とは程遠く、集中して話の筋を追っています。

自由奔放、つっこみどころ満載なフランス人の恋愛模様、やっぱり目が離せませんでしょうか。

前半は「喋りすぎた男」として道を誤りまくる役を押し付けられた哀れなピエールくん。果たして彼の運命は?!

・・・といったところで、お時間でした。

「続きが気になるー」

「続きが気になるー」

この作品に限らず、エリック・ロメールという監督はとにかく登場人物に「語らせる」ことでストーリーを紡いで行く手法を使います。そういう意味では、この「Qui trop paroles...」の引用はちょっと皮肉。

しかし、15歳とは思えないポーリーヌ。心も身体も発育順調で、よく観察をし、曇りのない直感で登場人物の中では一番大人なのでは。

今日は最後まで行きませんでしたが、アンリが別れ際にポーリーヌに与える「男と女」な助言、ううん・・・とうなってしまいます。そういうもんですかねぇ・・・

これについてはぜひ、皆さんの意見を聞きたい!

そしてラストシーンのポーリーヌの笑顔がさわやか。なんとも言えない味があって、わたしはとっても好きです。

(--JOUP* :ちょっとパロンテーズ--)

今回使ったDVDは今一般に出回っているものなのですが、一部の訳が単純なヒアリングミスから来る誤訳だったりしてちょっと驚きました。誰もチェックいれなかったんだろか・・・。

(--JFLP** : パロンテーズおわり--)

それにしても、今日は3人でちょっと寂しかったです。

e-cor フランス語コミュニケーション教室 初心者クラス(土曜朝10時~11時30分)では、生徒さんまだまだ募集中です。教室の詳細→(Click !)

途中から入るのはチョット・・・と思っていらっしゃる方、ご心配御無用です。

その理由は・・・また明日。(今日は引っ張りっぱなし)

Bonne nuit !(おやすみなさい)

_________________________

*J'ouvre une parenthèse : ジューヴる ユヌ パろンテーズ 「かっこ開きます」という意味。話がちょっとそれるけど、という余談開始時に使います。

**Je ferme la parenthèse : ジュ フェるム ラ パろンテーズ 「かっこ閉じます」。このセット表現、大学の先生からコメンテーターまでさまざまなシーンで耳にします。

落ちこぼれの哀しみ

先生も、生徒だった。

しかも、落ちこぼれ。

先生も、生徒だった。

しかも、落ちこぼれ。

こ こにもだいぶ昔に書いたことがあったけれど、わたしがナント大学文学部で受けた最初の授業というのは生徒のオリエンテーションのようなもので、300人ほどの生徒一同が階段教室に集まり、「講義の受け方」のようなものを伝授される。

(フランスの大学には「入学式」だの「卒業式」だのは存在しない。)

この時、壇上に上がったのが、現在ナント大学文学部現代文学学科の元締め、マリー・ル・ブラン教授。レベルは足元にも及ばないが、同じ「enseignant(教える人)」というカタガキの上で、女性として、そして人として、心から尊敬し憧れる人。

彼女、事故によるものなのか生まれつきなのかは知らないが、顔の右半分が潰れている。目の上の肉が溶岩のように頬に向かって流れ出し、ひさしのようになり、かすかに唇は引きつっている。

衝撃だったのは、しかし、その傷ではなくて、彼女の細い身体からあふれる「教える」ことへの情熱(パッシォン)と、温かさ、そして朗らかさ、凛々しさ。

自分の命に心から感謝し、生きているだけでうれしくてしょうがない、鼻歌が自然にでてしまいそうな、そんな印象だった。彼女を見ているだけで心が和んでにこにこしたくなってくる。C'était de la magie(魔法だ)...!!

わたしの配属されたTD(Travaux Dirigés、30人ほどのクラスでの授業)は残念ながら彼女のグループではなかったので、後にも先にもこのオリエンテーションが唯一受けた「授業」だった。大学の講義のスピードに耳がなれておらず、しかもディクテ(口述筆記)にもさっぱり着いて行けていなかったわたしは、今思えば内容の3分の1も聞き取れていなかったかもしれない。けれど、後になるまでずっと「授業の指針」のようなものとして残っていたのは、

「わからないことをノートに取りなさい」というアドヴァイスだった。

これは、一見矛盾しているような助言で、しかも「生徒の生理」に反したものだ。

わたしたちは聞き取ったり読み取ったりしたものをメモすることはできるが、ちんぷんかんぷんなことをメモることは不可能だ。なぜなら、脳みそで処理できない内容は単なる「雑音」でしかなく、意味のある内容としてひっかかり、残っていくことができないから。

それまでのわたしのノートのとり方というのはなんだか目的の筋が違っていて、

「とることに意義がある!」という、妙なオリンピック精神(「参加することに・・・」)を振りかざしたようなものだった。

わかるから、メモる。わかっていることの証のようなもの。

しかし、ル・ブラン先生の言う「わからないことをメモしなさい!」というのはそれの真逆を行くことで、自分にとって未知の内容を片っ端から書き綴る、例えてみれば、ドという音がわからないのに楽譜に書け!というわたしにとっては無茶なものだった。

ノートをとる上で、知識として知らないというインテリジェンスの問題の前にわたしの前に立ちはだかるのは、「単語」としてのフランス語がわからないということ。

話の前後から予測して単語をはめ込んで行くしかないのだが、その単語自体にお目にかかるのが人生初だった場合、耳で聞き取った単語の発音から当てはまりそうな綴りを割り出し、家に帰ってから調べるとか、友達に聞くとかする。綴り自体が予測できそうにないものだった場合、最終手段としてカタカナでノートに書いておく。

新しく覚えた単語や言い回しは、やはり文学部で使われるようなアカデミックな代物が多いので、カッコイイから(あほらし・・・)なんとかして使ってみたくて、次の小論文には入れてやろと、ほくそ笑む。怪しい・・・。

やたらと時間がかかってしまうが、苦し紛れに編み出したこの手法は耳の訓練になり、日本人には聞き分けずらい発音が、音として認識され聞こえるようになり(いまだに空耳も多いが)、音とアルファベットの羅列がパターン化されるので、綴りから意味を予測できて単語を覚えるのも早くなる。

さて、こんな様相でみんなと同じリズムでは進めず、人の倍時間がかかる落ちこぼれだったわたしですが、フランス人の元cancre (un, 劣等生)代表(?)の落ちこぼれっぷりは生半可なものではありませんでした。

今年のRenaudot賞(フランスの栄誉ある文学賞のひとつ)に選ばれたのが、ダニエル・ぺナックの Le chagrin d'école (直訳すると「学校(時代)の哀しみ」)。アマゾンで注文していたのが届いたので読み始めているが、この人は子供時代にABCを覚えられず(特に大文字が嫌いだった!らしい)、ノートを取っていてもアルファベットが最後はこうなる↓

アルファベットの「b」が小人になって自由自在に駆け回る。この「ひと」達、今でも作者は愛して作品の献辞に使ったりするらしい。

ダニエル・ぺナックは元教師で、読書の10の権利を記したComme un romanという作品が有名。本をひたすら読むしかしないという授業で落ちこぼれ学級を及第させてしまった。本人はバカロレアを3,4度落ちているらしい。

そこまで激しくはないもののわたしにも経験があるので、その「哀しみ」がわからない「教師」に切り捨てられた痛さがよくわかる。

教える人は、必ずしも完璧である必要はない。もし、そうであるべきだとしたらこの世に「先生」は一人も存在しない。

いい指導者とは、たくさんの知識を持っている人のことではなく、たくさんの指導者を生み出す人だ。

落ちこぼれ出身のわたしにとって、常に支えになっているこれらの言葉が、ぺナックを読んでいると浮かんでくる。

アルファベットの「b」が小人になって自由自在に駆け回る。この「ひと」達、今でも作者は愛して作品の献辞に使ったりするらしい。

ダニエル・ぺナックは元教師で、読書の10の権利を記したComme un romanという作品が有名。本をひたすら読むしかしないという授業で落ちこぼれ学級を及第させてしまった。本人はバカロレアを3,4度落ちているらしい。

そこまで激しくはないもののわたしにも経験があるので、その「哀しみ」がわからない「教師」に切り捨てられた痛さがよくわかる。

教える人は、必ずしも完璧である必要はない。もし、そうであるべきだとしたらこの世に「先生」は一人も存在しない。

いい指導者とは、たくさんの知識を持っている人のことではなく、たくさんの指導者を生み出す人だ。

落ちこぼれ出身のわたしにとって、常に支えになっているこれらの言葉が、ぺナックを読んでいると浮かんでくる。

e-cor フランス語コミュニケーション教室 第2回

ちょっと渋めのArbre de Noël... サンゴ水木のツリー。

ちょっと渋めのArbre de Noël... サンゴ水木のツリー。

§ クラス・デビュッタント(初心者クラス)第2回目。

・・・また、写真を撮り忘れました。鳥アタマと呼んでください。

昨日は内容が盛り沢山だったので、そんな時間もなく!

と、言いたい所ですが、白状するとカメラを持参するのさえ忘れておりました。

さて。

第2回目は新しい生徒さんも参加して、和やかに始まりました。

第1回目はとにかくフランス語を喋る、書く、という体験をしていただいたので、今回は文字通りアー・ベー・セーからのスタートです。

単語の洪水・・・男性・女性、さらに両性(?!)、そして発音の基礎と、情報の嵐でちょっと圧倒されぎみでしたでしょうか?

名詞の性については一定の法則もありますが、覚えるためにはイメージを使うのがコツです。詳しくは名詞の回で一緒にやっていきますのでお楽しみに。

e-corの教室は、今後こんな→(Click!) 感じで、様々なジャンルを通して進んで行きます。

語学学習でぶつかりやすい苦痛な作業をできるだけ楽しいものに変えていく、そんな発想の転換も長く続けるためのテクニックだったりします。楽して覚えることはできませんが、むやみに苦労することはない!ですし。

§ 先週から話題になっている仏和辞書ですが、みんながこれは!と言っていたミニ辞書「ジェム仏和・和仏」は¥4,000程度でした・・・「2000円位で安いです」などとうそついてごめんなさい。

情報量や引き易さから言ったら、私はやはり三省堂のクラウンをお勧めします。

中古でしたらアマゾンJPで破格の値段で購入可能です。辞書は最新版にこだわることはありません。私が昔使っていたものは古本屋さんで500円で買ったものでした。笑。

これから海外旅行するぞー!という場合でしたらカシオの電子辞書がお得です。仏和(クラウン)・和仏(コンサイス)はもちろんですが、英和・和英、英英、広辞苑、漢和、Wiki、その他が入って4万円弱。辞書を引く手間が億劫になってしまうこともないので、気軽に「えっと、これって何だったっけ・・・?」と調べられます。発音もネイティブ音声がついていますから確認するのに便利です。

辞書の引き方。これって普通は教えてもらえないことが多いのですが、みんなが辞書を手に入れたら(笑)、一度取り上げてみようかなと思っています。目から鱗モノですよ!

§ 第2回目の授業では、様々な発音について触れてきましたが、生徒の皆さんが発音をしてみたい!と、自発的に口にしていく姿にちょっとじ~んとしてしまいました。

これはどうなんですか?

こういう場合は?

と、疑問がわくことはとてもいいことだと思います。

こうかな?ああかな?と試行錯誤していく過程でフランス語の持つ法則に気づいて、自分でルールを探りながら作って行くことが上達につながります。

この作業ができるようになると、ほかの分野でも分析→予測→組み立てという思考回路が使えるようになってきます。

それにしても、フランス人はこれだけ理路整然と考えられる仕組みを与えられているのに、一般的に不器用な人種。(これは多くの日本人に共通する感想だと思う。)

フランス人銀行員の恐るべきブッキーなお金の数え方なんかも教室でネタになりました。

それなのにアートや料理、音楽など芸術に突出した人物を多く輩出しているというのはなんだか不思議な話です。

フランス語で年賀状をつくろう。

今年の年賀状はフラ語でどうでしょ?

←これ、ナントでお世話になったバベさんに送るもの。

細かい手作業が好きだった奥さんが存命だったら、きっと喜んだだろうなあ・・・

今年の年賀状はフラ語でどうでしょ?

←これ、ナントでお世話になったバベさんに送るもの。

細かい手作業が好きだった奥さんが存命だったら、きっと喜んだだろうなあ・・・

無事、2008年4月からのe-cor出張教室inカルチャースクールの大まかな予定が整いました。さらにさらに、別の講義もできそうです。 ところで、現在悩み中なのが講座タイトル。わたしとしては、「Passion France」がやっぱりしっくり来ると感じていました。 んが(鼻濁音)。 スクールの支社長さんから、「パッションを日本語に直せないかなー。やっぱり年齢層があがるとね・・・あ、例えばさ、『大好きフランス』なんて、どお?」 だ、ダイスキ、っすか・・・ 一瞬、キャンディ・キャンディが満面の笑顔で駆け寄ってくる姿が脳裏をよぎりました。 Passion(パッシォン)は、「情熱」という意味の女性名詞。もともとラテン語のpassioから来ています。 ラテン語でもフラ語でも、一番目に来る意味は「苦しみ」「痛み」(キリストの受難)で、次に、感情的に「アツい」こと、が来ます。 なんていうか、熱さって度を越すと痛く感じますが、感情的にも痛みを感じる位の熱狂というイメージなんでしょうか。 (ちなみに、ノリがアツ過ぎる人はイタかったりもしますね。。。) ここから意味が広がって、「熱中」とか「もう、すっごい好きなもの!」という意味があります。 わたしの講座は3番目の意味と、熱く語るぜ!的な意味と、生徒さんにも「熱中」してもらいたいな・・・という願いがあるのですが、単語とか文法の習得なんていうのは、最初は「苦痛」に近いものもあったりして、やはりパッションです。 こんな感じの裏の意味はカタカナからは想像し難いのかもしれません。 しかし、「大好きフランス」だけは、カンベン願いたい・・・。 §パッションは暫く置いておいて。 そろそろ年賀状のことを考える時期です。 そこで、今週土曜日のe-cor NIC駅南教室では フランス語で年賀状を書いて見よう! というのをテーマのひとつにしてみようかな、と考えています。 フランスではクリスマスカード(carte de Noël、カルト ド ノエル)と年賀状(carte de vœux カルト ド ヴー)は一緒くたになっていることが多くて、大体12月中に届くように出します。 スタンダードなものはJoyeux Noël et Bonne année !!などですが、WEBカードなんかはことわざをひねってあったり、様々な表現があって見ているだけでとても勉強になります。 毎年悩む年賀状のデザイン、今年はちょっとフランス語でヴァージョンアップできちゃうかもしれません。 わたしも年賀状を買ってきたのでそろそろ作り始めようかな。 ロゴはやっぱり「大好きフランス」でね・・・。

情熱の白い銀杏

おしごと中・・・。

おしごと中・・・。

2008年4月からのカルチャーセンターでの講義プランを製作中。

しかし、なかなかアイデアが浮ばず。

「e-cor出張授業」は巷にあるフランス語講座とはひと味ちがうぜ・・・

と言いたいがために、というか、「ひと味違うものをぜひお願いします」と言われてそれ以来、「ひと味」を求めて彷徨う。ボウフラのようにとぎれとぎれのアイデアがでるものの、いまいちパンチが足りない。

催促の電話のベルにびくびくしつつ、〆切におびえること一週間。

こういう時は、必殺技を使うしかない。

Ô Muse, donne-moi ta haleine divine, Ô l'Inspiration !!

(おお、ミューズよ、神の息吹を我に与えたまえ、おお、インスピレーションよ!)

神頼みすること数時間、現在午前2時。

乾かしている銀杏を見ていてびびっと来ました。頼んでみるもんだな。

タイトル(仮)Passion France(パッション・フランス)に決定。

銀杏とのつながりは意味不明ですが、

とりあえず来年のテーマはパッションで行こう!

はじまりました。e-cor フランス語コミュニケーション教室

本日、開講。お祝いに、生徒さん(と、そのお母様)からお花を頂きました。ピンクベースのブーケ、ヒペリカムの赤い実がノエルっぽくてかわいい・・・

本日、開講。お祝いに、生徒さん(と、そのお母様)からお花を頂きました。ピンクベースのブーケ、ヒペリカムの赤い実がノエルっぽくてかわいい・・・

どたばたしまして、最後にはお水までこぼして、生徒さんにお世話をかけっぱなしでございました・・・。皆さんの授業風景を写真に撮ろうと思ってカメラを持参していたのですが、頭に血が上っていてすっかり忘れていました。次回はもうちょっと落ち着いていけるように気をつけます。

皆さんちょっと緊張ぎみでしたが、初めて本格的にフランス語に触れてみて、いかがでしたでしょうか?「敷居が高い」と思われがちなフランス語ですが、少しでも身近に感じて貰えたら嬉しいです。

最初のうちは、確かに覚えることだらけで混乱しがちです。活用やら名詞の性やらにめまいを起して挫折してしまうパターンがほとんどなんでしょう。けれど、日本語だけを使っていては一生接することのない、その多様さを逆に楽しんで、興味を持って辞書を引いたり、発音を試してみたり、という冒険をしているうちにいつの間にか脳に染み込んでくるのだと思います。

あせらず、一歩ずつ一緒に進んでいけるといいですね。

朝、パンを焼けるように仕込んでおいたのですが、レーズン酵母が間に合わなくてイーストを使ったため、醗酵時間の予測ができなくて往生しました。

とりあえず、みんなで食べられてよかった!

e-cor フランス語コミュニケーション教室からのお知らせです。

明日12月1日(土)スタートのe-corフランス語コミュニケーション教室 クラス・デビュッタント(初心者)へご参加の皆様へのおしらせです。

明日12月1日(土)スタートのe-corフランス語コミュニケーション教室 クラス・デビュッタント(初心者)へご参加の皆様へのおしらせです。

授業は午前10時からです。

用意するものは、筆記用具。

※もしお持ちでしたら日⇔仏辞書。または、仏仏辞書。

教室の場所は こちら ←を参照してください。

車でお越しの方は、NIC駅南の駐車スペースが少ないため、申し訳ありませんが近所の100円パーキングをご利用ください。

皆様にお会いできるのを楽しみにしています!

le haut

天つ風 雲のかよひ路 吹きとぢよ

をとめの姿 しばしとどめむ

僧正遍昭

天つ風 雲のかよひ路 吹きとぢよ

をとめの姿 しばしとどめむ

僧正遍昭

フランスに居た時に空を眺めることが多くなったと思っていたけれど、

ようく思い出してみれば、小さいときからの癖かもしれない。

雲を眺めながら歩いて、ボチャンとどぶにはまったこともあった。

中学生の頃、部活の帰りはもう夕暮れで、蝙蝠が飛ぶ。

(蝙蝠が飛んでいること自体、衝撃だった。新潟ではよくあることなのだろうか?)

飛んでいる蝙蝠に石を投げると、はっし、とつかむらしいという意味不明のうわさがあって、あほみたいに道端の石を投げまくったこともあった。

(よい子は、危ないのでまねしないでください。)

夕焼けの中にシルエットだけ浮かび上がる蝙蝠。

ちょっと物凄い風景だった。

今、道端に石を見つけるのさえ難しいんじゃないのかなー。

ヨーロッパの空というのは、日本よりも低いような気がする。アイルランドで見た雲は、すぐそばまでやってきて手でつかめそうな気がした。

なんで、こんなに空に惹かれるのか。

古の記憶。

こんな風に、いつかも空を見上げていたのかもしれない。

新栗の木川の夕暮れ。

新栗の木川の夕暮れ。

Mon amie verte

6年ぶりのマイカー。記念にと、写真をとったら

まるで空飛ぶ車みたいになった。

6年ぶりのマイカー。記念にと、写真をとったら

まるで空飛ぶ車みたいになった。

以前、父が車を換えるのにたまたま頼んだ販売店の代表が、 偶然にもわたしの小・中学校時代の同級生だった。 と、いっても、わたしは転校生だったし、彼とは一度も一緒のクラスになったことがなかったので、実際面識はあってないようなものだったのですが。 しかしながら、彼、H君は泣く子も黙る「有名人」で、わたしの方はよく存じ上げておりました。笑 そんなびみょーうな関係だったので、再会はお互いなんだか気まずいような、こっぱずかしいような(あまずっぱくはないものの)。。。 探してもらっていた中古車(photo)というのが、たまたま沼垂のあたりで見かけてひとめぼれをした代物だったので、車種も??? Vitzだったんですが。 クラヴィアという限定モノらしくて、道で出くわすことがほとんどないものでした。 夏からずっとオークションで狙ってもらっていたのですが、なにしろマニアックな人気らしくて、走行距離が低いものは結構なお値段。 今回も無理だろうなーと踏んでいたところが、うっかり落とすことができてしまったらしく、彼からの第一報が「買えちゃったんだけど・・・」。 まあ、そんなこんなでやってきたクラヴィアちゃん。 新潟にいなかったので免許取得は遅くて、渡仏の1年前。 それから5年間、フランスでは乗らなかったのでトータル6年のブランク。 一昨年免許更新の時には、ペーパー暦が長いため「次に乗るときはまた若葉マークをつけなさい」と言われて、「なんでじゃ!!」と鼻をふくらませていたものの、 忘れていた。 MT車しか経験がないという、これまたマニアックな己の運転履歴・・・ 試運転では右足でアクセルを踏みながら左足でブレーキを踏んで、 「なんでずっとブレーキランプが点きながら動いてんの・・・?」とH君に つっこまれる。 う、うるさいな、左足が思わず動いちゃうんだもん(MTのなごり)!! よろよろと運転席から出てきたわたしを見て、H君はにやりと笑う。 車の保険屋さんが、やたら事故の詳しいパターンを力説したのは、 きっと彼がわたしのこの怪しさ満点のドライビング・テクニックを報告したからに違いない。 (あれから、一度真夜中の○水フード駐車場にて秘密特訓を行い、無事運転感覚を取り戻しました) ところで、家の駐車スペースは一台分しかとっていなかったため、急遽庭の一部の木を移動してクラヴィアの寝場所を作ったのですが、白樺の木が邪魔になって前のドアが開かず、 現在は後部座席から運転席にもんぐり込んでいる状態です。 うら若(くもな)い乙女が、芋虫のように車に乗り込む姿をご覧になっても ご近所の皆様、どうぞ驚かないでください・・・。 H君はめでたく2児のパパとなり、仕事も順調。 小さかった時の姿がたまに重なって、なんだか不思議に、でもうれしくなる。 暢気なわたしも、がんばらなくっちゃな。 ユーカーズマーケット、車の買い替えを考えている方はぜひどうぞ。

安吾の眼

お詫びと訂正。11月20日に駅南エリアに配られた新潟日報good morning !!において、e-corの生徒募集が掲載されていましたが、

そちらのお問い合わせ電話番号下四桁が間違っておりました。

正しくは 5751 になります。

大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。

***************

お詫びと訂正。11月20日に駅南エリアに配られた新潟日報good morning !!において、e-corの生徒募集が掲載されていましたが、

そちらのお問い合わせ電話番号下四桁が間違っておりました。

正しくは 5751 になります。

大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。

***************

フランスから戻ってきて、親友と仲違いをした。 「どうしようもない時」というのはあるもので、 それぞれの人生に対するものの見方、「見つめる」所がまったく食い違ってしまったのが主な理由だった。 たとえて見れば、私は「陽」を見つめ、彼女は「陰」を追い求める、それがお互いに気に食わん、ということになる。 本来ならば、陰陽は正反対ながらも融合するもので、お互いの視線の先がどこを照らそうとそれはそれで、その差異を楽しめて初めて「仲」というのは成立するのかもしれないけれど、様々な要素がからんで、いつの間にかそう楽観できなくなってしまった。 と、思っていた。 小銭を作るのに、たまたま坂口安吾のエッセイ集を買って、実は私自身が大きな「演出ミス」をしていたんじゃないか、と気づくことになった。 18世紀のフランスで、良俗に反すると出版禁止を食らった「危険な関係(Les liaisons dangereuse)」という書簡小説(手紙だけで構成されている小説)がある。 作者はコデルロス・ド・ラクロ。 メルトゥイユ夫人は、愛人が自分の年若い従姉妹の結婚相手になったということがわかって、己の嫉妬心とプライドから、悪友で「たらし」のヴァルモン伯爵に従姉妹を寝取ってしまえとけしかける話。 このヴァルモンとメルトゥイユというコンビは非常に危うい関係で、お互い好き合っているのだけれどそれをストレートに言ってしまうくらいなら死んだほうがマシというねじれ具合。そのねじれは多くの人を巻き込んでしまうトルネードのようで、一度スタートしたらあとは坩堝に向かってまっしぐら。 序文で、出版社側、作者がそれぞれ読者に向けた「注意書き」のようなものを記していて、それが真っ向から食い違っていて面白い。 出版社側は「この作品はあくまでフィクション」だと言い張り、しかし、その次の作者の言い分ではしきりに「これらの手紙は」とか、「書き手それぞれの文法的な・またスタイルの誤り等について作者はできるだけ手をくわえないようにしてある」とか、登場人物すべてが存在することを仄めかす書き方。 安吾はもともと、小説というものは作者の「思想」と「戯作性」がミックスして出来上がっているものだという説を唱えているのだけれど、ラクロの「眼」に着目して、「危険な関係」において、作者は自身の「思想」というものを全く廃した「眼」で見つめ、書いていると言う。作者自身の「思想」が見え隠れしないからこそ、「二百余年の時間的隔たりにも拘わらず、最も近代を思わせる」のだと。 小説家に拘わらず、私たちは「思想」をもち、「戯作性」を発揮して生きているのかもしれない。 生きていると肩書きが色々できて来て、「会社員」「上司」「部下」「取引先の人」「お客さん」は、家に帰れば「バカ息子」だったり「おとうさん」だったり、「妹」、「隣の人」、そして誰かの「愛する人」だったりする。 人の集まる輪の中で、「やり手」だの「天然」だの「いじられキャラ」、「つっこみ」だのという個人の「スタンス」にも役割が与えられる。私たちは、知らず知らずこのレッテルに追いかけられ、格闘をしているのかもしれない。 本人が心から納得して「バカ息子」とか「いじられキャラ」だったら演じ甲斐もあるけれど、現代人の悩みの多くは 「ほんとうの私は、こんなじゃない」 という、「思想」と「戯作」のズレから来ているんじゃないか、と思った。 演出ミスというやつ。 だけど実際には、「周り」の流れに巻き込まれていまさらカミングアウトなんてできる勇気もなかったり、そもそも自分が「がんばって周囲に合わせている」ことに気がつかないでいたり。 がんばることをやめた私は今、安吾の見たラクロの「眼」が欲しいと思う。 安吾がよく言っている「心眼」というものが、欲しいと思う。 娑婆から遠のいて禅の修業で出来上がるものもあるかもしれないが、私はラクロのような、とりあえず全て、「良俗」であろうがなかろうが「肯定的に見る」眼が欲しいと、今思う。 端くれではあるが、私のように外国語を教える立場のものは言葉というものを考え、伝えていく中で、言葉の持つきらびやかな装飾に目を眩まされてその下に息づく魂に気づかないという危うさがある。それを見極められるのは、「心眼」でしかない。 「情痴作家」の言う「人間を直視する」ことを恐れてはいけない。ありのままを見て初めて「良」も「悪」もわかるのだから。

Un art culinaire

2ヶ月に一回位の割合でフランスの味の試食会をしようかな、と企画中。

某シェフに協力して頂いて、フランスの素朴な味をみんなで楽しみながら発見しよう!というもの。ぜひ楽しみにしていてください。

12月1日(土)スタートのNIC駅南でのグラン・デビュッタン(初心者向け)クラスがe-corの初授業(教室体験)となるので、みんなでパンを食べて、文字通り「copain」(コパン・友達、仲間)を祝ったらどうかな、と考えています。

2ヶ月に一回位の割合でフランスの味の試食会をしようかな、と企画中。

某シェフに協力して頂いて、フランスの素朴な味をみんなで楽しみながら発見しよう!というもの。ぜひ楽しみにしていてください。

12月1日(土)スタートのNIC駅南でのグラン・デビュッタン(初心者向け)クラスがe-corの初授業(教室体験)となるので、みんなでパンを食べて、文字通り「copain」(コパン・友達、仲間)を祝ったらどうかな、と考えています。

コパンの「コ(co)」は、ラテン語のcum「~と一緒に」から来ていて、頭にCOが付いている語は大抵「人々が集まる」という意味合いがあります。

これにパン (pain) がくっついて、ひとつのパンをみんなで分け合って食べる→日本語で言う「同じ釜の飯を食う」仲間なんですね。

最近はフルーツ酵母エキスを作ってパンを焼くのにはまっていますが、酵母を育てる手ごろな瓶がなかなか見つからず。(上のパンは基本中の基本、レーズン酵母で作ったリュスティック。デビュッタントでございます・・・)

料理といえば、先週の土曜日にLa cucina shinobina の「ヨハンナ PAPA GIOVANNA」に行ってきました。

これは横山しのぶさんが定期的に行っている食のルネッサンスを味わわせて下さる大変面白い企画なのですが、今回は旧約聖書の中の「エレミヤの書」からインスピレーションを受けて初期キリスト教時代のお料理をコースにしたものでした。 私はキリスト教徒ではないので(というか無宗教なので)、聖書は大学で文学の一環として学んだ「創世記」とか「出エジプト記」とかモーセの話とか、あとはルネッサンス期のマロによるPsaume(詩篇)なんかしか知らないため、すっかり本棚の奥にしまい込まれていた聖書を出してきて「エレミヤ」を一生懸命探しました。 ジェレミーにたどり着くまでかなりの時間がかかりました。。。(フランス語でエレミヤはJérémieと記されています)。 旧約聖書は、ものすごい量の登場人物に家系図の複雑さが加わり、面白い話が多いのですが試験の時には泣かされましたっけ(自力で家系図をつくったものの、ヤコブの子ジョゼフ辺りで挫折)。 日本人の私に、この「異文化」の元締めとも言えるものが果たして理解できるのだろうか・・・という不安はあってもおかしくありません。 しかし、横山さんが膨大な量の読書と研究の末に見出したものは、 「生きる」ということだった、 と、会の最後でおっしゃった時に「ああ、この大きな『物語』は、そういう風に読めばよかったのか」と初めて聖書の意味がわかったような気がしました。 頂いたお料理はとても知的で多彩で美味しかったのですが、ひとつのパフォーマンスとして料理を「見せる」時に、このテーマは非常に難しいなと思いました。 きっと少人数でひっそり行う方が、伝えたい「真実」は伝えやすくなるのかもしれませんが、それでは宗教色が強くなって、密教会みたいになってしまう危険があります。逆に、今回のように大勢でテーブルを囲むと、散漫になってしまう・・・ なんにせよ、これからもShinobinaがどんな風に表現していくのかとても楽しみです。 それにしても、参考資料の多いこと・・・頭が下がります。

つまりぎみ

20日の新潟日報のgood morning ! ! (駅南方面)に、NIC新潟で始まるe-corの生徒募集が載ります。

それから、23日に同じく日報のフリーペーパー「assh」にも折込チラシが入る予定です。

20日の新潟日報のgood morning ! ! (駅南方面)に、NIC新潟で始まるe-corの生徒募集が載ります。

それから、23日に同じく日報のフリーペーパー「assh」にも折込チラシが入る予定です。

こういうチラシって、ナントで活動してた時に作ったことはあったけれど、

本格的に折り込んでもらうのは初めて。ドキドキ。

それから、来年四月からになりますが、e-corがカルチャーセンターに登場するかもしれません。

A suivre...(乞うご期待)ってことで、楽しみにしていて下さい。

すでにそちらから来られてこのページをご覧になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、「おけいこ広場」にもe-corの紹介をして頂いております。 色々な方の力をお借りして発信できそうです。 ありがとうございます! さて、フランスと言えばスト。ストと言えばフランス。 特に11月は多い月なんですが・・・ SNCFがスト、郵便局もスト、そしてまたもや大学がブロキュス(ブロック)をしています。 Le Mondeでは、前回の大規模なブロキュスですっかり有名人になったUNEF (Union Nationale des Etudiants de France フランス全学連) の代表ブルーノ君と、ヴァレリー・ペクレス 高等教育研究大臣が会見したという記事が載っていましたが、この大臣が言うには、 "Il n'y aura pas, avec la loi, de désengagement de l'Etat (...) pas de sélection à l'entrée à l'université, pas de hausse des frais d'inscription" 「(現在制定を検討中の)新しい法律によって、国が大学経営から手を引くということはないし、[...] 入学試験を新たに行う予定もないし、また入学費用が高騰するようなこともない」 ・・・じゃ、別に改定することないじゃん。 と、思わずつっこんでしまいました。 私も2年前にCPEに反対するデモのお陰でエライ目に合いましたが、 相変わらず学生側も政府側も、どうも空回っているような・・・。 これじゃ学生たちも何のためにストをやっているのかわからなくなります。 母校ナント大学文学部も現在ブロック中。 新学期が始まって(9月スタートです)、ちょうど最初の提出物(小論文)の期限の頃ですから、一部の学生は「助かった!これでいい論文が書ける・・・」と、スト万歳状態なのかもしれません(実話?・・・かも)。 なるべく早く解決するといいですね・・・特に交換留学で来ている人たちのためにも。 「つまる」ってよくない。 便秘が体によくないように、思考停止してしまうとやっぱり不健康だなとしみじみ思います。