日本のすごいものを、フランスに居ながら体験してしまった。しかも、LIVEで。そこがすごい。 ほぼ日刊イトイ新聞&第2日本テレビPresents 続 はじめての落語 志の輔ひとり会 インターネット中継で、高座の合間に特設こたつステージでの立川志の輔と糸井重里の落語対談。 志の輔師匠はフランス時間で朝7時位から午後17時位まで途中ほんの1時間ばかりの休憩を挟んでしゃべる。 落語をやり、こたつで語り、舞台の袖に戻ってきて今度はインターネットを見ている人に向かって語る。 舞台から降りてきた志の輔師匠を見て、はじめて落語家ってかっこいいと思った。 「すごい」とか「うまい」とか「いい」とか思ったことはあったけど、 「かっこいい」はなかったなあ! しかも、インターネットでは高座を見ることが出来ないのに、戻ってきた面々の顔や師匠本人の顔を見るだけで、高座がすごかったんだなとわかるというのは、すごい。 高座に上がる前は食べないというので、どんどん消耗しているのが画面を通しても明らかだったんだけど、落語家が高座から降りてきた姿というのはあまり見る機会がないから余計に新鮮でした。 落語というものをちゃんと知ろうと思うようになってから、ようやく半年といったところだけれど、知れば知るほど不思議な世界だと思う。 こたつで二人が話していたことというのは、とてもシンプルで、知っていると人生が豊かになることだった。 志ん生の高座の録音で、長屋のおかみさんが「なんでダンナと結婚したのか」と聞かれて 「ん、だって寒いから」 というのだが、そう言えるっていうのは夫婦愛の究極だという話があった。 志の輔さんは、落語を通して人は、言葉そのものには見えてこないけれど伝わるものが確実にあるということを知る、と話していた。 それをどれだけキャッチできるかは、噺家の発信の仕方もあるけれど、お客さんの「こころのフィルター」がどれだけ繊細に出来ているかということ次第にもなる。 人は、笑う時も泣く時も怒る時も嬉しい時も苦しい時も、揺れる。 「感動」は、感じて「動く」。 この揺れを、わたしは実現したいんだと思った。 揺れた時、その振動の中から深いところに沈んでいる「自分」というものが、必ず現れてくる。その揺れは空間を伝わって人から人へ伝っていく。 そうして、ひとりひとりが揺れては自分を感じることになる。 わたしは、この先何に関わるにしても、誰と居るにしても、何を創るにしても、揺れていたい。ゆらゆら、ゆらゆら、心地よく笑っていよう。

本日のお言葉 Proverbe africain

Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens.

一体どこに向かったらいいのかわからなくなった時は、

今まで来た道を振り返ってごらん。

アフリカの諺

ここに抜粋する言葉(シタシォン)たちは、主に

evene.fr 内のcitations du mondeより抜粋しています。

シタ邦訳:まり

※わたし自身が原語(フラ語・英語・ラテン語)から感じ取ったものをわたし自身の言葉で訳してありますので、一般に公開されている邦訳と解釈が違う可能性があります。

そのほかのCitation

Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens.

一体どこに向かったらいいのかわからなくなった時は、

今まで来た道を振り返ってごらん。

アフリカの諺

ここに抜粋する言葉(シタシォン)たちは、主に

evene.fr 内のcitations du mondeより抜粋しています。

シタ邦訳:まり

※わたし自身が原語(フラ語・英語・ラテン語)から感じ取ったものをわたし自身の言葉で訳してありますので、一般に公開されている邦訳と解釈が違う可能性があります。

そのほかのCitation

クリスマスプレゼント

12月は課題やスピーチの準備で忙しかったので、2週間ほどお休みをしていたバイト。久しぶりに復帰したのだけれど、これが今年の働き納めになった。

バベさんの奥さんは手先を動かすことが好きな人で、暇さえあれば洋服を作っている。この前はエルメスに行くというから、さすがマダムは行く店が違いますな、と思ったら、「スカーフを作ろうと思うんだけど、去年ウィンドウで見かけたおもしろい形のエルメスのやつを参考にするためのリサーチ」だったり。

わたしが彼らの家に週一回のお掃除人として働きに行くようになるちょっと前に、ポーセリンの絵付け講座を始めたらしく、たまに下絵や焼きを入れる前の乾かしているお皿なんかがサロンに置いてあったりした。

初期の作品は小さなものが多かったけれど、今は、貝型の大きなお皿に、うねる波をすれすれに飛ぶかもめとか、大きな丸皿に幻想的なお城とか、どんどん大作になってきている。

中でもわたしが気に入って、掃除機をかけたり戸棚を磨いたりしている間にいつも眺めていたのがこの小さなお皿。

筆先はまだ慣れておらず心もとない感じだけれど、素朴。火の鳥の赤ちゃんみたいな燃えるような羽と、首の青さがなんとも気持ちがいい。

奥さんはわたしがこのお皿を特別に気に入っているのを知っていたらしく、今日わたしを食堂に呼ぶと、お皿を包んでくれた。

「マリはいっつもこのお皿を眺めていたの知っているのよ」と、にやりとすると、「だから、あげます。ノエルのプレゼント。」

実は、バイトを止める時には思い出に譲ってもらえないかどうか聞こうと考えていた位、このお皿のことを思いつめて(!)いたので、ちょっとびっくりした。

プレゼントに一番必要な要素って、「思いがけなさ」なんじゃないかな、とふと思いました。「くるぞくるぞ」と思っているときに、期待していたものと違うものが来たりすると、ありがたいやらありがたくないやら、と途方に

暮れたりするけれど、全く予期していないときに何かを貰った時、それがたとえポストカード一枚でも嬉しくなったりするんだろうな。。。

そう考えると、クリスマスにプレゼントとか、バレンタインにチョコとかって、わかりきっているだけに難しい。

バベさんの奥さんは夏に手術をしたりして、体調があまり芳しくない。

どうぞ元気でいてください。

12月は課題やスピーチの準備で忙しかったので、2週間ほどお休みをしていたバイト。久しぶりに復帰したのだけれど、これが今年の働き納めになった。

バベさんの奥さんは手先を動かすことが好きな人で、暇さえあれば洋服を作っている。この前はエルメスに行くというから、さすがマダムは行く店が違いますな、と思ったら、「スカーフを作ろうと思うんだけど、去年ウィンドウで見かけたおもしろい形のエルメスのやつを参考にするためのリサーチ」だったり。

わたしが彼らの家に週一回のお掃除人として働きに行くようになるちょっと前に、ポーセリンの絵付け講座を始めたらしく、たまに下絵や焼きを入れる前の乾かしているお皿なんかがサロンに置いてあったりした。

初期の作品は小さなものが多かったけれど、今は、貝型の大きなお皿に、うねる波をすれすれに飛ぶかもめとか、大きな丸皿に幻想的なお城とか、どんどん大作になってきている。

中でもわたしが気に入って、掃除機をかけたり戸棚を磨いたりしている間にいつも眺めていたのがこの小さなお皿。

筆先はまだ慣れておらず心もとない感じだけれど、素朴。火の鳥の赤ちゃんみたいな燃えるような羽と、首の青さがなんとも気持ちがいい。

奥さんはわたしがこのお皿を特別に気に入っているのを知っていたらしく、今日わたしを食堂に呼ぶと、お皿を包んでくれた。

「マリはいっつもこのお皿を眺めていたの知っているのよ」と、にやりとすると、「だから、あげます。ノエルのプレゼント。」

実は、バイトを止める時には思い出に譲ってもらえないかどうか聞こうと考えていた位、このお皿のことを思いつめて(!)いたので、ちょっとびっくりした。

プレゼントに一番必要な要素って、「思いがけなさ」なんじゃないかな、とふと思いました。「くるぞくるぞ」と思っているときに、期待していたものと違うものが来たりすると、ありがたいやらありがたくないやら、と途方に

暮れたりするけれど、全く予期していないときに何かを貰った時、それがたとえポストカード一枚でも嬉しくなったりするんだろうな。。。

そう考えると、クリスマスにプレゼントとか、バレンタインにチョコとかって、わかりきっているだけに難しい。

バベさんの奥さんは夏に手術をしたりして、体調があまり芳しくない。

どうぞ元気でいてください。

人生はどこにある?La vie est ailleurs ②

先日ちらりとここで振った「La vie est ailleurs 生は彼方に

先日ちらりとここで振った「La vie est ailleurs 生は彼方に

これはミラン・クンデラというチェコの作家の小説。

この作家はフランスに移住して現在もご存命です。初めの方の作品は翻訳だけれど、今はフラ語で書いている。

本当はもう1,2冊「冗談

ちなみに、わたしが紹介した「アイデンティティは自分の中にはない」という考え方はこのクンデラのものではなく、わたしが勝手に関連付けて参考にした山田ズーニー山田ズーニー

一応、誤解のないようにお断りをしておきます。そして、クンデラの言う「La vie est ailleurs」がどういう意味なのかをお伝えできればと思います。 ※ 邦訳は読んでいません。原作を読んでのみの感想です。

私の中でカミュと夏目漱石はいわゆる「神様の位置」にいる。他にもドストエフスキーとかモーパッサンとか池波正太郎とか、この間書いたスカロンとか、まあ、好きな小説家をあげればきりがないし、まだ文学についてはほんの一部しか知らないから、毎年好きな作家は増えていく。 クンデラは、「神様の位置」に今一番近い作家だ。というと生意気ですが、この人の作品と出会えたのはかなり収穫だった。 たぶん、このひとの世界というのは文学の新しいジャンルなんじゃないかと思う。

タイトルの「La vie est ailleurs(ラ・ヴィ・エ(タ)アイヤー)」

は、邦題では「生は彼方に」と、日本語としては美しく決まっている。

けれど、この邦題はちょっとずれている様な気がしてしまう。

これは、主人公の詩人ジャロミルの生まれる直前から、たった20歳で死んでしまうまでの話。男と女の話であり、母と息子の話。 クンデラが皮肉と愛情を持って描く「詩人」という生き物は、その内情を露骨に見せる。クンデラ自体、詩人をやめて小説に転向している人だから生々しい。

「母」という生き物は、哀しくもグロテスクだと思った。

オイディプスではないけれど、親子という関係は時になんとも言えない黒い想像を生み出す。タブーと言って片付けるには、愛情があるだけにつらい。

多分、男親が娘に対して愛着を持つのと母が息子を愛するのとは種類が違うんだろう。わたしは子供を産んだことはないけれどジャロミルのお母さんの、寂しさから「息子」を「恋人」にしようとしてしまう哀しい愛情をばっさり切り捨てることはできない。けれどそれが主な原因で最愛の息子の人生はどんどん「ailleurs(別の場所)」に向かってしまう。間接的に殺してしまったと言える。矛盾。

ジャロミルの話と交錯し、最後は交わり一つになっていく文学史上実在の詩人たちの話がふわりふわりと浮かんでくるのもおもしろい。特にランボーは、なんだか今まで美しき自由奔放な少年像を勝手に想像していたのだけれど、クンデラが見せるランボーはジャロミルと混じって「ただのやばい人」だったのかも、という気を起こさせる。作家にしても、詩人にしても、芸術家は作品が評価されているから「芸術家」という称号を得ているけれど、そうでなければただの変態だと、特にフランス人作家を見ていて思う。

ジャロミルというのは「アポロン」を意味する名前で、お母さんが付けた。ジャロミルの誕生をお父さんは望んでいなかった。生まれる前からすでに、彼は一種の「片親」状態だ。お母さんはお父さんとの仲が気持ちの上でも身体の上でもすれ違い、その寂しさを埋めるために息子を溺愛する。確かにジャロミルの片言は物心つかないうちからちょっと光るものがあった。それを母は見逃さない。

ジャロミルは母によって自分より2歳年上の子供たちのクラスに入れられる。母は守護天使のようにジャロミルを守り育てるが、お陰でジャロミルは友達ができない。それで、犬を相手に遊ぶか絵を描くかするしかなくて、絵を描く技術は素晴らしいものの、どの絵も頭が犬の人間というグロテスクなものしか描けない。その後、母と旅行中にたまたま出合った絵描きに絵を習いにいくことになる。中学生のジャロミルは女性の裸に興味があって一心に彫刻を模写したりするけれど、やっぱり首から上が描けなくて、どの裸体も頭なし。

ジャロミルは自分自身の臆病と、母の愛情という名の真綿でどんどん首を絞められていく。女性に対する憧れと恐れは、自分の欲望を現実に出来ないことで彼の心に強いフラストレーションを呼び起こし、それが詩を生み出す。

こう書くとなんだか詩的な苦悩に聞こえるが、彼の最初の詩が生まれる逸話は馬鹿馬鹿しい。彼の家の下女マグダは婚約者が戦争に連れて行かれ死んでしまったことから、ずっと泣き暮らしている。その涙にほぅっとなったジャロミルは、家族がみんな出かけた夜、マグダがお風呂に入っているのをドアの鍵穴から覗く。本当はドアを開けて「いやちょっと櫛を取りに来ただけだから」と入っていこうと画策するけれど、どうしてもびびって入れない。しかも、覗いているのがマグダにバレている。ジャロミルはドアからすごすごと逃げ出すと自室にこもって爆発する。

「ああ!僕のアクアティック・アムール!」

ジャロミルの詩は「未経験」から生まれると、作品中でクンデラは解説する。彼は男らしくなりたい、いい男だと人から賞賛され愛されたい、憧れの女を抱きたい、と熱望しているけれど、どれ一つ叶わない。それが彼の心に強い感情として「一滴」にじみ出てくる。彼はそれを「おさんどんをする主婦がレモンを絞るように」搾り出す。絞り出た彼の感情は言葉になって詩に浮かび上がる。彼の詩は、彼自身の真の想いが円熟して表現された「クリスタル」のようなものになる。しかしその想いを引き出したのは「経験しなかった未熟さ」という状況。 この詩を通して、彼は自分という人間の仮面を創ろうとする。

生の自分はいけてない。だから詩を通した自分をひとが崇め愛してくれるように、詩を作る。詩を使って「自画像」の歪みを「矯正する」。こうして、彼はどんどん本当の自分を理想の自分に作り変えようとして行く。本当の自分はダメだった。けれど最後には、結局理想の自分作りも失敗していると気づく。

終盤、クンデラは「La vie est ailleurs」というせりふをジャロミル本人に、他人を批判する言葉として吐かせているが、実はそれを言っている本人がすでに本当の自分とは別の所で生きようとしてあがいているいるという皮肉がある。しかもその別の生を生きる自分もやっぱり失敗してしまう。

同時に、彼が生まれる前から、どんなに走っても彼の母からは逃れられないという宿命のようなものが、やっぱり「La vie est ailleurs」として描かれている。これはランボーと彼の母との実例がかなり効いている。 彼の詩作活動が「La vie est ailleurs」を表わしてもいる。詩の中に現れる彼のエキスとも言える強い感情は、小さな明かりの信号のように現れる。まるで彼の鼓動のように強くなったりよわくなったりしながら、そこに彼が生きているという証を放ち続ける。それ自体が「ジャロミル」というもので、いけてない実際のジャロミルから見れば、詩の中に生きるジャロミルのほうが本物に思えてしまう。そうして、彼の存在はどんどん自分の詩というテリトリーに喰われていく。

だから、「La vie est ailleurs」を、クンデラの意図に従って読み取って翻訳すると「人生は(ここにはない)、何処か別の所に」という意味になる。「彼方」は今いる場所から繋がった先の遠い場所という感覚があるけれど、「ailleurs」というのは今いる場所と同時に存在する「別」の場所、別のパラダイムという並行の感覚を、わたしは感じる。だから、少し意味がずれてしまうような気がする。日本語としてのタイトルは美しいけれど、クンデラの描く詩人の世界はシュールレアリズムの貼り絵のようなものだから、あんまりきれいに納まった感じではない。

詩人のジャック・プレヴェールは「Soleil de nuit(夜の太陽)」の扉で 言っている。

Ma vie n'est pas derrière moi ni avant ni maintenant Elle est dedans

「人生は僕の『後ろ』にあるものじゃない 『前』にあるのでも 『今』にあるのでもない それは僕の『中』にある」

ランボーは、初めて「マ・ボエーム」を読んだ時からそのイメージがタロットカードの「愚者」と重なって仕方なかったんだけど、ランボーが正位置の愚者なら、ジャロミルは逆位置なのだろう。(これはタロットカードを知らない人にはちょっとわかりにくい話。)

「中」に何かを見つけたとき、それは「人生」になるんだろうか。それとも、何かを見つけたときに「中」に人生が出来ていることに気づくのだろうか。

Ô Ciel !

フランスに住むようになってから、パリには大体休みのたびに行っていたのだけれど、ここ1年行っていない。ので、恨みを込めてエッフェル塔から見えるパリの空。

昨日最後の試験前の試験を終えて、無事冬休みに突入。あふぇー。

フランスに住むようになってから、パリには大体休みのたびに行っていたのだけれど、ここ1年行っていない。ので、恨みを込めてエッフェル塔から見えるパリの空。

昨日最後の試験前の試験を終えて、無事冬休みに突入。あふぇー。

といっても、1月4日から二週間の中間試験だから、缶詰まって試験勉強します。万年浪人みたいだ。でも、フランスのノエルもそろそろ飽きたから特に旅行したいとも思わない。旅行するなら箱根で温泉とか沖縄とかタヒチとかがいい。

パリに行く目的はほとんどが美術館めぐり。お目当ての展示会があるからなんだけど、それ以外は予定を空けておいてパリについてから決める。というのも、大体メトロで見かけたポスターとか、たまたまテレビのニュースでやっていたのを見たとか、ラジオで聞いたとか、そういうことでふと行ってみたくなるようなものにぶつかるから。あとは、友達に芝居に誘われたりもする。映画をふらりと見たりもする。

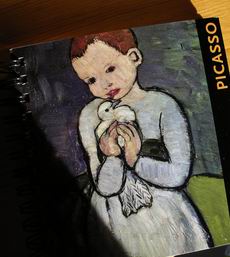

必ず寄ってしまうところもあるけど。ピカソ美術館とか、パレ・ロワイヤルのビジュトリーとか、ヴォージュ広場とか。

ああ、現実逃避・・・一日パリに行ってこようかなあ。

今、一番行きたいところはどこだろうと自分に問うてみると、「CDG(シャルル・ド・ゴール空港」という答えが出てくる。やっぱり現実逃避。あの「出発するんです」という空気がつまって、人々が荷物を抱えてうきうきそわそわしているのがたまらなく恋しい。 さて、今日は図書館が閉まる前に、レポート用の本を借りて、クリスマスカードを書いて、チョコレートを送ったりしなければ。

« La vie est ailleurs » ①

Il ne me reste que quatre contrôles... et je me sens lourde...enrhumée...?De temps en temps, je m'égare dans cette vie entre des livres que j'entasse, lorsque je ferme le livre que je viens de finir, je sens me laisser en partie dedans. "Il faut que tu le retrouves, me dis-je, sinon tu le perdras à jamais." Mais quel MOI que dois-je donc chercher? Cet énigme me hante depuis toujours...

アイデンティティというものは、どこからくるのだろう。

それは、自分が自分の中で探さなければならないものだとずっと思っていた。 ところが、そうじゃないかもしれない。

「アイデンティティは自分の中にはない。それは人とのつながりの中にある。」

と、山田ズーニー

何かを生み出すのは辛い。 まるでもぎ取られるようにわたしは書く。

今になって、わたしはフランス語をなめていたと、思い知らされている。 フランス文学というものを打ち立てたひとりひとりの大作家たちをわたしは本当になめてかかっていた。 すんません。

と、アヴェ・プレヴォの「マノン・レスコー