そらまめと言えば・・・

そらまめと言えば・・・

「バーバーそらまめ」なんですが・・・私の時代的に。ほよよ、マニアック過ぎ?

(ついて行けない若人は、下を見よう)

e-cor土曜日のアトリエで取り上げている On connaît la chanson (邦題「恋するシャンソン」)、今日は作品内に出てくるシャンソンの中から、エディット・ピアフの「J'm'en fous pas mal」を聴きました。

今更言うことではないですが、ピアフの歌唱力というのはコクトーが形容したように「モンスター」です。

歌を聴いているだけで場面が見えてきてしまう。特に、この「私は気にしない」という作品はストーリーになっているので、女心の推移がよくわかる名曲です。個人的にはLa vie en roseより好き。誰だったかが、「彼女なら電話帳を歌っても観客を感動させることができる」と言っていましたね。

フランス語の授業ではピアフの歌はよく取り上げられるので色々と聴いてはいたのですが、この人の良さがわかるには大人にならなきゃだめなんだな~・・・26の時にはさっぱりわからなかったもの。

フランス語の歌や戯曲というのは韻を踏んで書かれているのもあって、rの発音を普通に喋るときよりもはっきり、巻き舌で発音します。リエゾンももれなくきっちり、語尾のeはシラブルとして数えられるので特にしっかり発音されます。

ピアフはきれいな発音でわかりやすく歌うので、初心者にも聞き取りやすいから教材として優れているんでしょう。

ところで、この「恋するシャンソン」のサントラには歌詞の邦訳が付いているのですが、この「私は気にしない」は冒頭の訳の意味がちょっとわかりにくい。

Je suis née de Passage de la Bonne Graine

J'en ai pris de la graine et pour longtemps

Je travaille comme un chien toute la semaine

Je vous jure que le patron, il est content

...

訳では

「私はボン・グレーヌ小路で生まれた

何時もお手本になった、長い間

一週間せっせと働くから

ご主人も満足している

...」

確かに en prendre de la graine という慣用句があって、「手本にする」という意味になりますが、何のお手本になったのか、いまいちはっきりしません。

graine(種)は掛詞になっていて、

「せっかくBonne Graine(良い種)という通りに生まれたのだから、その名を手本にして(en prendre de la graine)、その名に相応しく生きてきた」という意味になるのだとすると、

「私はボン・グレーヌ通りに生まれたから

その名に恥じない生き方をしてきたし、いつだって

汗水たらして働いてきた

ボスだって満足なはず、本当よ」

***

ピアフもパリの小さな通りで生まれた私生児で、貧乏をし、ミュージック・ホールなどでの下積みを経験しているため、この歌の主人公の女性に重なって見えます。仕事一筋だったのが、浮気なイケメンにぐらりとなり、やっぱり捨てられてしまう・・・けれど、いつも、どんな時も、人がなんと言おうとそれは「Je m'en fous(どうでもいい)」。

仕事をしている時は、休みの日曜日がある。パリの森にオペラ通りに、踊りに・・・宝石なんかなくっても空の星がきれいだから、それでいい。恋をしている時は、彼の黒い瞳と抱きしめてくれる腕があるから、それでいい。彼が去ってしまっても、その思い出が代わりに私を抱きしめてくれるから、心の中で歌が聞こえるから、それでいい。

「都合のいい女」とはわけが違う、心の芯がぴっとしている・・・カッコええー

ピアフは本名ではなく「スズメ」の意味で、最初に歌ったミュージック・ホールで、「la Môme piaf(雀っ娘)」という名前をつけられたのが始まりだそうです。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

「バーバーそらまめ」は、鳥山明 作「Dr.スランプ」の登場人物、空豆タロウ・ピースケ兄弟の父が経営する理髪店です。

その昔は、黄緑あかねのような「ツッパリ」になりたいと思ったものですが、

今は、みどり先生のようにイカレた奥さんを目指したいと思っています。

ペンギン村に住みたい。ナウいです。

enigme

I'm puzzled...

I'm puzzled...

e-corフランス語コミュニケーション教室からお知らせです。

6月よりDELFレベル(中級)のアトリエがスタートします。定員4名。

時間●毎週水曜日 19h00~20h30

場所●酒井自宅 詳細はe-corのHP→(Click!)よりご確認下さい。

DELFレベルはDELFのB2あたりを目指すクラスで、長文読解、ディスカッション、ラジオやテレビ・映画などの字幕なし(又はフランス語字幕付)での聞き取り→内容を明確に説明する、といった訓練や、エッセーなど自分の意見を文章にする練習をして行きます。

もちろん、ひとりひとり今までの学習履歴が違いますから、初級レベルの復習や、場合によっては初級と同じ内容をすることもあります。

そろそろ一歩進んでみるかいな・・・という方のご応募待ってます。

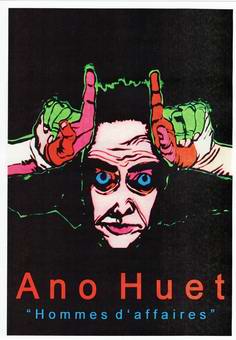

さて、写真はメモワールというカードゲームで、神経衰弱ができます。

書いてある絵がリアルすぎて怖いのが玉に瑕。

ディスカバリーチャンネルのサイトのひとつに、パズル作成サイトがあります。

隠したい単語を登録するだけで、縦15字×横15字のパズルが出来上がり。

今日、アトリエ・アモールでやったパズルは私が作ったものではないのですが、とても面白かった!

隠れた形容詞(色を表す)を探すものです。

例)

| G | N | U | R | B |

| B | E | I | G | E |

| L | O | Z | U | C |

| N | C | Q | U | V |

タテヨコナナメで隠れている単語を見つけます。 これは色を表す単語が3つ入っていますが・・・見つかるよね。(答えは↓) これは縦4横5の枠だけれど、15×15のデッカイ版になると、意外に難しい・・・ 全部大文字で、しかもアラブ文字のように右から左に書かれたりしていると目が拒否るので、単語を知っていてもスルーしてしまいます。 不思議なことに、一度見つけた単語は、目が自然にズームをかけるので囲ったりしなくても浮き上がって見えてくるという目の錯覚が!昔、こういうふろくがあったよね、小学一年生とかの。 フランス語を学習している時、この目の動きは馬鹿にできない重要な役目を果たしています。 単語の綴りはひとつの「絵」として目が記憶するので、単語を覚えるときはよーく見ること。見ながら発音して、 最初のうちはアルファベットひとつずつをばらして、スペルをひとつずつ読み上げます。 例えばjauneだったら 「jaune, j, a, u, n, e」。 それを、今度は目をつぶって同じようにスペルを読み上げます。このときに、瞼の裏にひとつひとつのスペルを焼き付けるように思い浮かべること。これを何回か繰り返すと音と言葉がリンクします。 ここでもよく話題にしますが、単語を覚えられないという方の多くはフランス語単語を「カタカナ語」として覚えていて(例えば、「食べる=manger」ではなく、「食べる=マンジェ」となっている)、スペルの組み合わせと音がうまくリンクされていません。この覚え方だと、初めのうちはなんとかなっても、動詞の活用で挫折することになってしまうのです・・・ パズルゲームは、この機能を存分に使うことができるので、単語を覚えるのが早い! 今度は自分で作ってみよーっと ****************** パズルのこたえ

| G | N | U | R | B |

| B | E | I | G | E |

| L | O | Z | U | C |

| N | C | Q | U | V |

BRUN(褐色) BEIGE(ベージュ) NOIR(黒) でした。

ジュ スゥイ マラード・・・

twitter始めました。 PROFILEにいますので、たまにつぶやきを覗いてやって下さい。 具合わる・・・ 寝ます。 Je suis malade... complètement malade... という歌がぐるぐるしてる あ でも あれは 「完全に彼女にイカレた」という恋に落ちた男の歌だったっけ まいいや ねよう ....................................................... Tu pourrais m'attendre un peu pour la réponse à ton petit commentaire, stp?

quelle langue

Je donne ma langue au chat.

Je donne ma langue au chat.

「お手上げ」っていう時に使う慣用句。

「舌を猫にやる」という直訳なんですが、なぜ猫なんだろう?

猫って、たまに舌をしまい忘れることがあります。

そうすると、いつまでもこのおまぬけ状態。

でもかわいい~!と、昨日酔っぱらって帰ってきて激写。

さて。本日新聞に折り込まれているNHK文化センター新潟教室のチラシにもありますように、

「初めてのフランス語」

「パッション!フランス」

の二講座が、新たに7月期の受付を始めました。

両講座とも、生徒の皆さんが楽しんで学べて、さらに日本の日常生活にも応用できるような内容を提供して行ければいいな、と思っています。まだまだ色々なネタがありますから、お楽しみに!

それから、e-corフランス語コミュニケーション教室では、DELF(中級)クラスのアトリエが始まる予定です。

近々ご案内をUPしますので、お見逃しなく。

6月の授業予定カレンダーが更新されていますので、生徒の皆様はアトリエの日程を確認してくださいね。

→(Click !)

今日の小ネタ。(土曜日のアトリエの人々は知っている・・・)

フランスでは懐メロといえば必ず出てくるクロード・フランソワの「シャンソン・ポピュレール」。

歌しか知らなかったんですが、先日YouTubeでビデオ・クリップを見てたまげました。笑

http://jp.youtube.com/watch?v=iBibRSu86Ag&feature=related

(コピペでおねがい)

イントロからもも色(ピンク色ではなく)のバックになんとなく怪しい予感がしたのですが、

サビすご・・・

試しに踊ってみたくなったりして。(でも踊ってません!)

クロード・フランソワは、クロードとフランソワどっちが下の名前なのか一瞬迷うややこしい名前。

この人、実はシナトラが英語バージョンを歌ってヒットした「My Way」の元歌「Comme d'habitude」の作曲家で作詞家だったりするんです。

ひとは踊り見ただけではわかりませんな~。

alliance

ふたりのしあわせも、ながーーーくのびますように。

ふたりのしあわせも、ながーーーくのびますように。

結婚式に餅つきは、初めて見る絵だ・・・。

つきたてのおもち、おいしかった!

果たして、どこのパーティー会場でもあるものなのかどうかわからないのですが、私にはかなり珍しいものがたくさんありました。

チョコレートが湧き出るマシンとか(フルーツのチョコフォンデュらしい)。

前日、「例の」美容室・F氏に、さんざんふんどし話を聞かされ、若干へっぴり腰になりつつ向かったのですが・・・

余興の抽選会で、映画ペアチケットをゲット。ポップコーンとソフトドリンク付でにんまり。(←映画館で食べるポップコーン好)

何見に行こうかな・・・半年あるから考えよう。

「会う人みんなが『ホントいいひとだね~』って言う」という旦那さんを持つ花嫁さんも、やっぱり『いいひと』なんだよね。

このまま、ずーっとこんな感じで楽しく幸せなんだろうなー、と二人を見てて思う。

いいね、いいね。

A propos.

Bah...

Bah...

bon, ben, bah non, bah oui, et oui ! ah non!, donc, alors, voyons...

気を許すとひょいっと出てしまう、間投詞。特に Bah...。

やめたい口癖「mince!」

しかも、脳が日本語モードになっているから発音も中途半端でまぬけさUP 「あぼん(ah bon)」。

緊張したり、頭の中でぐるぐる整理していると、余計に出てくる。最後には決まって「モダン・タイムズ」のチャップリンが歯車の中でぐるーりぐるーり回っている絵が出てくる。こうなったらお手上げです(エンスト)。

本日、新潟日報の取材を受けました。再来週ぐらいに載るそうです。

ナントに興味を持ってくれる人が増えるのを願ってます。

Passion ! Cuisine française

始動。

始動。

おしらせ。

Link更新↑

いつもe-corがお世話になっているおけいこ広場さんのHP→(Click!)リニューアルです。

新潟で習い事を始めようかな~という方が必ず辿り着く所。各教室の更新もこまめにUPされていますので便利ですよ~

NHK文化センターで月2回の文化講座「Passion! France (パッション!フランス)」も、折り返し地点を迎えました。

この講座は私にとっても初めての試みで、私自身本当にたくさんのことを学ぶことができています。

手際が悪くて皆さんに迷惑かけまくっていますが・・・

この講座の〆はやっぱり、フランス料理。

e-corの特別講座でも、みんなで味わった「メルバソース」の生みの親、オーギュスト・エスコフィエをフィーチャーした講座で、軽いコース料理を楽しむ企画です。

今回は「ホテルオークラ新潟さんの協力を得て」(鍵括弧に微妙な含み)、

エスコフィエの考案したメニューの中で、旬の素材を使ったものと、日本からインスピレーションを得た料理の組み合わせでコースを再現します。ほぼ、メニューは決定。

オードブル、スープ、魚料理、肉料理、サラダ、デザート、コーヒー。ひゃ~盛りだくさんです。

試食したいな~と言ったら、予算の都合上あっさり却下されました。ちっ。

自分が作るわけではないので、テーマとしてはもう無責任に色々とアイデアがでます。

受講者の皆さんは、お友達1名様まで参加可能です。どうぞお楽しみに~!

「、」の問題

欲しい・・・。

生意気なことを書きます。 そいでもって、この考えはまた変わるかもしれないです。

翻訳という仕事は、本当に責任重大だよな、と思う。 趣味で試験的に翻訳をし始めた頃、「句読点の位置が!」と思った。

原本に忠実にウツベキデアル。と。

わりと、そう考えているプロの翻訳家って大勢いると思う。 そして、それだから訳がわけのわからないことになっている。 フランス語にとっての句読点と、日本語の句読点は、機能からして違うのだから同じ場所でうてる訳がない。両言語の構成の仕方が全く違うし、単純に息継ぎとしての役目を考えても、両言語の間に差が出るのは当たり前。

それを、律儀に点の場所までトレースしようとするから日本語で書かれているのにそうとは思えないグロテスクな文字の塊になる。こうなってしまっては、もう目が拒否するから先に進めない。それであきらめた本がある。

句読点の度に過呼吸になりそうになって、いい加減身の危険を感じてやめた。プルーストの「失われた時を求めて」以来だ、

「このまま読んでいたら病気になるかもしれない」

って思ったのは。 (プルーストの場合は、ワンフレーズが一頁半続いたりするので、息を吐ききってしまうと主語がなんだったのか忘れてしまうため、無呼吸症候群に陥る。脳に空気が足りなくなって、ちょうど「私」とかスワンが恍惚となるシーンで一緒にラリることができたりするので、そこでストレス発散ができる、かもしれない。どちらにしても、ヤバイ世界。)

あの長いフレーズは作者の喘息が作り出す、とかいう考証もあったりしましたね、そういえば。 そういう意味では、読んでて面白い訳ってなかなか見つけるのが大変かもしれない。 (だから文学部に入ってフランス文学を専攻するまで、仏文というものを毛嫌いしていた)

久々のヒットはモンテーニュの「エセー」。宮下志朗訳(白水社)は、たまにこの句読点問題で息苦しくなるけれど、全体的に読みやすくおもしろい。モンテーニュのおやじっぷりもよく醸し出されている。宮下バージョンは現在第3巻(全7巻の予定)が出たところで、日本語を読んでいてフランス語現代語訳版が読んでみたくなった。ネットだと原本を読むことができるけれど、16世紀のフランス語は微妙に読みにくい。

それにしても、今の自分を省みて、モンテーニュ(38歳で他界)は老成している・・・同じ30代というのは、色んな意味でショッキング。 「友情について」という話は、昔語学学校にいたときに抜粋を読まされて(それも無謀な話だ)、フランス語の難解さに一種のトラウマになってしまっていたのだけれど、抜粋部分がこんなところだったら、さっさと3巻すべて読んでいたのに。

子供から父親への気持ちというのは、むしろ尊敬の念ということだ。友情は、人間どうしのつきあいで培われるわけだけれども、父と子では、あまりにかけ離れていて、それは不可能だし、自然の義務にも反するようなことになりかねないのではないだろうか。

[...]だが、こうした生来のきずなをしりぞけるような哲学者もいた。アリスティッポスが好例で、

「あなたから出てきた子供なのだから、愛情を持つのが当然ではないか」

と迫られると、彼は唾をペッと吐いて、

「これだって、わたしから出たんだぞ。われわれから、シラミやウジだって湧くことがあるじゃないか」

といった。プルタコスが、ある人を兄弟と和解させようとしたところ、

「同じ穴から出てきたからといって、大事に思ってやるいわれはない」

と言い返したという。

「エセー」第1巻 第27章「友情について」 ミシェル・ド・モンテーニュ著 宮下志朗訳、白水

絶妙な脱線具合ほんと好き。

この「友情について」では、「愛情」と「友情」の違いについてや、今なら「ポリコレ棒」で滅多打ちされそうな「女性にはムリ」という「聖なる結びつきをはぐくむ」友情についての考察がとても面白い。

宮下版は、膨大な中から粋な抜粋をした「エセー抄」(白水社)があるから、いきなりこの量はちょっと・・・という方にお勧めです。

フランス語で夏休みにちょっとじっくり読んでみようか。8月は誕生日もあることだし、プレゼントにフォリオ全3巻頼んだりして。。。でも、もし私が友達とか彼氏とか親とかの立場で、プレゼントに「モンテーニュのエセー」って目を輝かせて言われたら、結構引きます。

いろいろやりにくい世の中。

Penser à toi.

Je pense à toi.

Je pense à toi.

という表現が好き。手紙の最後に使ってもいい。 もうすぐ亡くなって一年が経つバベさんの奥さんが、試験前のわたしによくそう言ってくれた。「来週の水曜、13時半(に試験がある)に、あなたのこと思うわね。」 見えない力を頂いた。 ・・・・・。 過去形にして、Je pensais à toi というのも、嬉しい。「きみのことかんがえてた」って言われると、なんでか温かくなりますね。 ふと、「後悔しないように」という言葉が浮かんだ。 「もっと~すればよかった」という悔いはたくさんあったけれど(今もたくさんあるけれど)、 「~しなければよかった」と、やってしまった自分の行動に関して咎める気持ちは、そういえば、ない。 尊い行為ばかりしていたかというとそんなことは全くなくて、寧ろ浄化のための修行のようなもので、 恥ずかしいことも、情けないことも、卑怯なことも、迷惑をかけることもした。たくさんした。 正当化するつもりはない。 それでも、やっぱり「やらなきゃよかったのに」はない。 「ああ、そうか。ひょっとしたら、今の私は、前よりも、ちょっと、いいやつかもしれない。」 恐々、つぶやいてみる。

ヒロシマ:フランスの場合。

Travaux

Travaux

本日の土曜日のアトリエ、復活して参加してくださった方にみんな大喜び。うれしかったです。 さて実家が外壁の塗装や台所の工事で、いつになくガテンな人であふれています。 落語なんかだと、庭師さんが家の主人に「まま、ごくろうさん、こっちへおあがんなさい、日陰で一杯おやりなさいな」なんて労うシーンが出てくるもんですが、今はなんだか却って迷惑になるかもしれないし・・・とヘンテコなジレンマを抱えて、おかしなもんです。職人さんが何人来ているのかさえも把握できず。 ここのところ、気になっていた記事についてやっと書く時間をとれました↓ http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2008/05/13/tres-suspectes-photos-d-hiroshima_1044315_3222.html (フランス語記事。コピペで飛んでください。いきなりPUBが出るので「FERMER」クリックで記事が出ます。) だいぶ「今更」な話ですが・・・。今日はちぃと社会派です。 先々週だったか、Le MondeでこのHiroshima : ce que le monde n'avait jamais vu(世界が未だ見たことのないヒロシマ)という特集を見かけて、その時激しく忙しかったのでそのままになっていたのですが、いざ読もうと思ったらなんと Très suspectes photos de Hiroshima(非常に疑わしきヒロシマの写真)にヴァージョン・アップ(ダウン)していて、あれあれ・・・? 要約すると、ル・モンド紙が1945年8月6日に広島に原爆が落とされた後の写真と称して出した10枚のうち、6枚が実は1923年の関東大震災の写真だったということがわかってあたふた、というもの。 なんでこんな凡ミスが起きたのかというと、そもそもこの写真の出所がスタンフォード大学の膨大なアーカイヴを持つフーヴァー研究所で、そこで初めにしっかりと裏づけが取れてなかったから。更に、5月の頭にはすでにそのうちの3枚がショーン・マロイというマーセッド大学(カリフォルニア)の研究者の著書に使われて出版されるということで、ル・モンドはすっかり信じ込んでしまったというもの。 フーヴァー研究所内で「キャップ・コレクション」と呼ばれているこの写真は、元駐日アメリカ軍兵士ロバート・キャップという人が「広島のある洞窟で見つけた」というものだとフーヴァー側は説明しているのだけれど、ル・モンドの突っ込んだ質問には、「個人情報に関することなので、キャップ氏についてはノーコメント」としか答えなかったそう。 原爆投下直後~3日目の写真というのは存在するという証言があるのだけれど、旧日本軍が8月17日以降検閲を厳しくしたため流出されておらず、当時の惨状を写したものは200枚ばかりが残っているだけで、しかも大量の遺体が写っているものはひとつも残っていないためこの写真はセンセーショナルなもの、と、関係者は大興奮してしまった。 けれど、その後広島平和記念資料館など2件の問い合わせがあり、マーセッド大学からもマロイ氏のHPからも件の写真が消えてしまい、詳しい説明もなく、ル・モンドはパニックに。 Inalco(フランス国立東洋言語文化学院)の日本言語・文明学科の責任者ミカエル・リュケン氏も、この記事には初め「とうとう欠けた輪を繋ぐ証拠が出てきた」とうっかり思ったらしいのだけれど、写真の検証をしてみたところ、 ① 人々がかぶっているかんかん帽が、20年代~40年代の特徴的なものだったこと ② 当時の広島にはない工場の煙突が数本写っていたこと ③ 写っている一部の木が無傷な状態で残っているということは原爆を受けた場合にありえないということ という訳で、現在のところ少なくとも6枚は1945年の広島ではないということがわかっています。 こんな初歩的な検証で「別物」と分かるっていうのは、どう考えても関係者の怠慢。 関わっているすべての機関で調査が甘かったという連鎖は、結果的に「権威主義」というのがちらちらと見える構図の上に成り立つ。「見たことのない」というフレーズはいつの時代も大衆を引き付けるし、タブー満載のテーマについてであれば尚更ヒートアップするのはわかるのですが・・・ この言い訳記事のル・モンドは完全に立場を責任転嫁していて、 「フーヴァー研究所は、なぜこれらの写真の信憑性を認めたのか?事前に日本の専門家に問い合わせをしたのか?ネガの時代検証を行ったのか?」と逆切れ。読者はそっくりそのせりふをル・モンドにぶつけたいです。 更に、「ル・モンドが日本の専門家の意見を求めなかったことに非があるとしたら、それはフーヴァー研究所がまさか資料の検証を怠るとは思わなかったからである」と締めくくるのには、唖然。被害者っぽく愚痴っていますが、同じ穴の狢では。 とかく、海外の文明・歴史についてはdramatique(ドラマチック)に捕らえがちですが、結果、"conséquence dramatique*" (サイアクな結果)になってしまったようです。 ................................................................. *本日の土曜日のアトリエで話題になった「dramatique」の言葉遊び。こんな感じでさっそく応用してみました。

Faire semblant

y'a qqch qui m'echappe...

y'a qqch qui m'echappe...

社交辞令か本気か、どちらにせよ振られることの多い話題上位3:

一位「その服、向こうで買ったの?」

二位「フランス人の彼氏いなかったの?」

三位「また向こうで暮らしたいでしょ?」

(関係ないけど、最近3という数にとても敏感になってしまいました。

世界のナベアツのお陰で。

頭の中で数を数えるときも3の倍数でアホになりそうになります。

それで、3の倍数の時には必要以上に気を引き締めるので、ますます怪しくなります。

この間、授業で数字をやったときにも危なかった・・・)

で。

3位の質問には、「とんでもねぇ!もうごめんだす。」と答えていて、その気持ちに偽りなし!と思っていたのだけれど、

明日のNHK文化教室パッション!フランスの資料を作っていたら、うっかりmal du pays(ホームシック)...

ここ数日「水曜日は大忙し!」の画像をチェックして、ナントの地図を探し、写真を並べまくって、ナントの歴史を総まとめして登場人物の整理をしていていたのが原因だろか?

(つっこみ用スペース)

気づいたら、自分用の資料が山のようになっていて、だんだん3の倍数しか数えられない状態に近づいてきたところで、最後にすんでいたアパートの写真が出てきた。留めを刺されました。

未だに、2008年分の住民税を払えとかいうとんちきな手紙が届く土地なので、永住したいとはやっぱり思えませんが、遊びに行きたい・・・

それにしても、新潟の輸入食材とかお菓子を売っているところをしらみつぶしに探したんですが、LUのPetit beurreは見つからなかったのがショックです。

もうねよ・・・

暫

風が吹くと・・・

風が吹くと・・・

最終日が近いので、慌ててボストン美術館浮世絵展へ。 まさか、生で『桶屋の富士』を拝むことができるとは! どの絵も300年以上経っているのにすばらしい保存状態です。 日本の物なのに本邦初公開、しかも次があるとは到底思えない上に、たとえボストンまで行ったとしても展示されることはそうそうないというもの揃いですから、一見の価値有りです。 新潟の公開は明日13日まで。於 新潟市美術館。 それにしても、昔の日本人というのは本当に色のセンスがあったんだなぁと改めて感心してきました。 襲の色目辞典が欲しい。 明日はアトリエを臨時休業させて頂いて、いよいよ小澤征爾、行ってきます。 なんか、ここ最近の日記を読むと毎日遊んでいるみたいですが・・・ 実際、遊んでます。 まあほら、『暫く、暫く!』と言ったところで止まってくれるわけではないし、人生やらイベントやら人の気持ちやら。 C'est la vie, voilà.

ARRIERE-PENSEE

.......

.......

昔、語学学校にいた頃、「points de suspension(中間符、・・・のこと)」を何個打つか、ということで先生と議論になった。普通は三つらしいけど、その後ろにpoint final(終止符)をつけると四つになる、というのが私の言い分。皆さんはどうですか?そんなことにも、議論をしたがるコトバの国なんです、あそこは。

ROSE COMME...

Et vous, vous ne trompez pas la vôtre?

Et vous, vous ne trompez pas la vôtre?

これだけ面白いアーティストが来ているのに、宣伝がいまいちなためか来場数が思わしくないので。

Véronique HONORÉ

bel air

オーボエ奏者(左)とトランペット奏者(右)。

オーボエ奏者(左)とトランペット奏者(右)。

sentir les mots

笹団子日和。

笹団子日和。

Je suis heureux dans ce monde car mon royaume est de ce monde. Nuage qui passe et instant qui pâlit. Mort de moi-même à moi-même. Le livre s'ouvre à une page aimée.

この世界に生まれて幸せだ、なぜならこの世界こそが僕の王国だから。雲が流れ、一瞬が褪せてゆく。僕自身の死、僕自身のための。本の気に入っていたページが風で開かれた。

logomachie