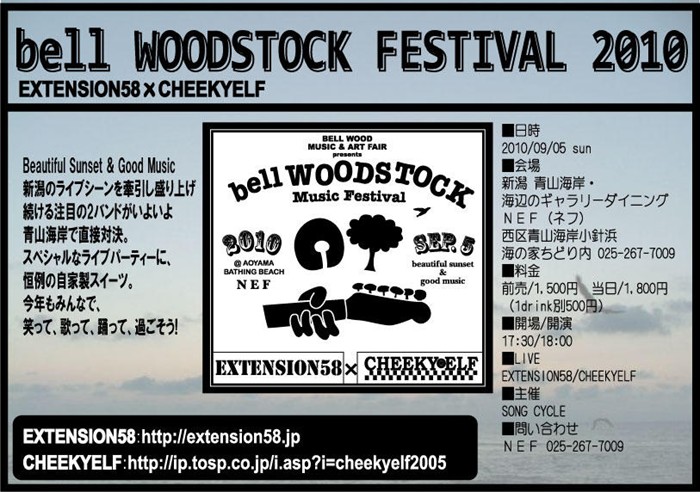

今年で4回目となるbell WOODSTOCK MUSIC FESTIVAL in 青山海岸。

EXTENSION58 とCHEEKY ELFの2マンです。

楽しみ!

Tシャツも。

→スペシャル・サイト

Sans la musique, la vie serait une erreur. (音楽がない人生なんて有り得ない・・・)

Nietzsche

この間、ナイロン100℃を見に行った時、カーテンコールでケラリーノ・サンドロヴィッチが「『ラフォーレ原宿 新潟』ってどうなの」と言っていましたが(そういえばHさんも新潟に来たときにやはり突っ込んでいましたっけ)、この「青山」という場所も、県外からの方には「あおやま?え、海?」と聞き返される場所かもしれませんね。

今年で4回目となるbell WOODSTOCK MUSIC FESTIVAL in 青山海岸。

EXTENSION58 とCHEEKY ELFの2マンです。

楽しみ!

Tシャツも。

→スペシャル・サイト

Sans la musique, la vie serait une erreur. (音楽がない人生なんて有り得ない・・・)

Nietzsche

この間、ナイロン100℃を見に行った時、カーテンコールでケラリーノ・サンドロヴィッチが「『ラフォーレ原宿 新潟』ってどうなの」と言っていましたが(そういえばHさんも新潟に来たときにやはり突っ込んでいましたっけ)、この「青山」という場所も、県外からの方には「あおやま?え、海?」と聞き返される場所かもしれませんね。

ヴァカンス

最後の教室。

注文の多い料理店

エコールフランス語コミュニケーション教室はただいま夏休み中。 越後妻有 大地の祭り2010 夏に行って来ました。 一日目に松代の農舞台を中心に見て、二日目は朝、棚田に行って緑を満喫し、松之山まで足を伸ばし、帰り際に川西に寄る、計画を大幅に無視した一泊二日の旅でした。 緻密に計画を立てながらそれを忘れて、最終的には勘で動く乙女座O型(口癖は「ま、いっか」)と、綿密な計画を大まかに記憶しており、計画通りに進んでいないことに気づきながら面倒だから放っておく牡羊座B型が集まるとこうなる。 天気の加減もあって結果オーライ。(←適当) 山の中を歩きながら色々とアートを見つけて歩くのですが、大地の芸術祭期間ではないので、結構損傷が激しかったり、お休み中だったりするものもありました。 一日目に一番テンションが上がった「西洋料理店 山猫軒」に突入する前に雨が降り出したのですが・・・ 宮沢賢治の中では一番好きな「注文の多い料理店」。 お話の中のドアを実際に楽しめます。オチなしだけど。

面白かったのは、松之山にあるクリスチャン・ボルタンスキー+ジャン・カルマンの「最後の教室」。 廃校になった校舎自体をひとつの「生き物」として、かつて存在していた証を見せてくれる大規模なインスタレーション。真っ暗な中に魂のように浮かぶ電球や、二階の理科室にある「心臓」(こだまして校舎の外まで聞こえてくる)も、霊安室のような白いカーテンと蛍光灯の部屋も、真っ黒な額が大小壁一面に散らばる部屋も、怪奇趣味と危ういところで一線を画しているバランスに引き込まれました。 一人だと怖くて途中で引き返して来そうですが・・・(ホラー苦手)。 「クリスチャン・ボルタンスキー 死者のモニュメント」(湯沢英彦 著)、ちらっと読んだのですが面白そうでした。どこかで見たような、と思っていたら、この本は水声社から出ていたのね。偶然にもSさんが「水声通信」を送って下さったところでした。 他に、光の館も素敵な建物でした。泊って夜に空を眺めながらボーっとしたいです。 都合3泊4日にして、半年の疲れをやっと解消。とどめにくじら汁なんかも頂いて、もう怖いものなしの33歳ラスト・サマーなのでした。 「ちょっくらリフレッシュして来ます」と生徒さん向けのお知らせに書いたら、3、4人から「先生、フランスに行くんですか?」と聞かれました。 フランス語の先生がフランスに行くんじゃ全然面白くないでしょ。

Attaque (攻めろ)

アンチテーゼ。

2010年上半期、何がなんだかわからないままがむしゃらに走って、気づいたら夏休みに突入。。。

昨日、色々な人に「夏バテですか」、「疲れた顔をしている」、「休みなさい」などと言われたのですが、主な原因としては先週木曜日に見たナイロン100℃の「2番目、或いは3番目」だと思われます。18時30分開演で終わったの22時過ぎだった・・・面白かったので、途中で寝なかったし。

年間授業日程がしっかりと決まっている組織2箇所でほぼ同時に授業を持つことになり、五里霧中のまま走り続けて3ヶ月。その間、常に脳裏に浮かんでいる言葉があったのだけれど、どう話しても「勉強しろ」という説教になってしまいそうで、ついぞ生徒たちに伝えられないままでした。

「攻める」というスタイル。

ナント大時代に、同級生(と言っても10歳程年下)に優等生というわけではないのだけれど、先生も生徒も思わず「ほ~」となるような鋭い意見を言う子が居ました。当時私はいわゆる落ちこぼれの外国人学生で、どうしたら効率よく点数が取れるのだろう、どんな風に勉強すればいいのだろう?と3年目にして(フランスのライセンス課程は3年)フランス文学とは桁違いな根本的なことで悩んでいた位。

それで、その子の授業の受け方をこっそりチェックすることにしました。すると、他の一般的な学生と全く違うことがいくつかあるのに気がついたのです。 大半の学生たちは大きな分類ファイルのようなものに三つ穴のB4サイズのルーズリーフを入れて持ち歩いています。そこに、先生の口から出た言葉をできる限り漏らさないように記して行きます。大切なところは色ペンで線を入れるため、たいてい皮の筆入れにペンを数本を持っていました。 ところが、彼女はB6サイズの小さめのノートとブルーのペン一本で授業にやって来ます。授業中も、先生が息を吸った瞬間にペンを走らせるような他の生徒とは違い、じっと先生の話に耳を傾け、時々メモをとるのです。 授業が終わると一番初めに教室を出て行きます。みんながヤレヤレと机の上にちらばったペンだの定規だのを収集しているのを尻目に、ノートをパタンと閉じて、ボールペンとともにかばんに放り込むだけなのですから、早いに決まっています。 文学の授業なので、指定された作品を読んでいなければならないのですが、他の学生とは一線を画していた彼女から発せられる質問は、読書を終えた段階で自分なりの視点ができつつあり、そこで湧き上がる疑問なのです。だから、先生も思わず「いい質問ですね・・・」と唸ってしまう。

授業は「受ける」という言葉を使います。だから、殆どの学生(過去の私も含め)は自動的に受動的です。口をあけて待っていると、先生が解説という餌を持ってきてくれる。その関係性に疑問すら抱かない。 文学部に限らず、学生は教科書でも参考書でも「読む」作業を比較的たくさん行います。読書も、書いてあるものを目で追って理解していくので受動的な作業に思われます。

けれど、本当の読書というのは著者との戦いであって、受身ではできない。 学生でも社会人でも、レベルや分野が違えど、与えられた課題をクリアしていくことを要求されます。けれど、大人社会では、むしろその課題をどう作るかという点が重要だったり、どのタイミングで課題を出すのかで大きく状況が変わったりします。ところが、学校は問を正しく解ける人を育成するだけで、新たな問に気づいたり、自発的に問いを作り出したりすることは教えてくれません。だから、会社や組織に入ってあたふたすることになってしまう。というか、卒論を書く時に、いきなり今までやってきたことの逆をやれ、と言われるのだからひどい。

先の彼女は、先生が説明する箇所について前もって自分なりに考えをまとめておいて、それとは異なる解説や有用な情報のみをメモしていたのでしょう。ゼロからスタートしなければならない一般の生徒たちは、情報の取捨選択ができないため一から十まで書いておかないと心配で仕方がない。そして、試験前になると、そのあふれた情報をどう整理していいかわからなくなってしまう。ヤマを張れそうにない試験範囲、砂漠の中にうっかり落としたコンタクトレンズを探している気分になる。 教えられる(受ける)方から教える(与える)方になってみると、いかに学生時代うかつに過ごしていたかよく見えてきます。 中学生位になったら学校の授業は新しいことを初めて教えて貰いに行くところではない、ということに気づかなくちゃなりません。授業は、自主学習の補足の場なのです。

「攻める姿勢」というのは、「問いを作り出す姿勢」ということかもしれません。なぜ、この指示が出たのか?なぜ、これが重要なのか?何を要求されているのか?わからないとしたら、どこまでなら自力でできるのか?・・・ 学校でも家庭でも教えて貰えず、社会に出てガツンとやられる。そうして学ぶことができるのであればまだいい方なのかもしれません。